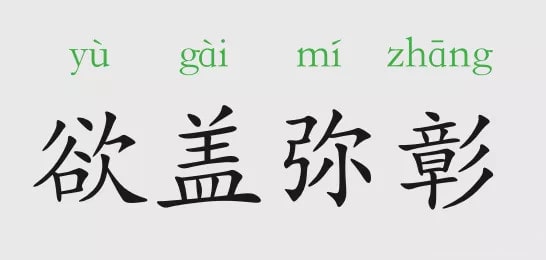

1、欲蓋彌彰是什么意思

蓋:遮掩。彌:更加。彰:明顯。想要掩蓋壞事的真相,結(jié)果暴露得更加明顯。亦作“欲蓋而彰”。

近義詞:此地?zé)o銀三百兩、適得其反

反義詞:相得益彰

出處

先秦·左丘明《左傳·昭公三十一年》:“或求名而不得,或欲蓋而名章,懲不義也。”

譯文:

先秦·左丘明《左傳·昭公三十一年》:“有人求名而得不到,有人想要掩蓋反而明白地記下了名字,這是懲罰不義的人。”

2、欲蓋彌彰的故事

春秋后期,邾(zhū)國政治日趨敗壞。由于統(tǒng)治者的腐朽昏庸,君臣之間的矛盾不斷激化,統(tǒng)治集團內(nèi)部關(guān)系日趨緊張,最終導(dǎo)致政權(quán)的分崩離析。

所以在邾莊公時期,連續(xù)發(fā)生了大夫快逃亡魯國事件。其中,有一位邾國大夫叫黑肱(gōng),為國家做事,他偷偷地把邾國一塊土地濫邑送給魯國,希望魯國能收留他。

他以為自己做這件事沒人知道,就悄悄地搬到魯國去了,沒想到魯國卻把這件事清清楚楚地記錄下來。

后來,邾國人發(fā)覺黑肱搬走了,紛紛打聽,才知道黑肱做了對不起國家的事。黑肱本來想不讓別人知道的事,沒想到很多人都知道了。

孔子所著的《春秋》在《昭公三十一年》中,記下了這段歷史:“冬,黑肱以濫來奔。(冬季,邾國的黑肱帶著濫地逃亡前來。)” 。黑肱并非高貴之人,按《春秋》的編寫原則,本可不必記載,更不必寫出名字。但是因為國土有變動,那就是重大的事件,不能不記上一筆了。(“賤而書名,重地故也。”)

《左傳》還發(fā)表議論道:“名聲的不能不慎重就像這樣:有時有了名聲,反而不如沒有名聲。這樣一個以封地叛國的人,即使他不是大人物,也會因此而出名,而且會因此而使他的叛國罪名永遠無法掩蓋,因此君子行動就要想到禮,辦事就要想到義,不做圖利而失去禮的事,不做不符合義而感到內(nèi)疚的事,有人求名而得不到,有人想要掩蓋反而明白地記下了名字,這就是懲罰不義的人。”

清代學(xué)者顧炎武對于上述《左傳》的議論加以補充道:“或欲蓋而名彰,如趙盾偽出奔,崔杼(zhù)殺太史,將以蓋弒君之惡,而其惡益著焉。”(崔杼,齊國大夫,因齊莊公與其妻東棠姜私通謀殺了齊莊公,齊國太史公如實記載了這件事,崔杼大怒殺了太史。太史的兩個弟弟太史仲和太史叔也如實記載,都被崔杼殺了。太史的第三個弟弟太史季還是不為崔杼的威脅所動,仍然只記“崔杼弒君”的事實。崔杼無奈,只好就此作罷。崔杼一連殺了三個史官,他的弒君之罪不但隱瞞不了,反而愈鬧愈大,罪行愈顯著了。)

顧炎武舉了趙盾和崔杼殺害了國君而不承認的人為例,說是“蓋弒君之惡,而其惡益著”,和上述“欲蓋而名彰”意思一樣。

《申鑒·時事》也有與此類似說法:“或欲顯而不得,或欲隱而名彰”。

“欲蓋而名彰”后來一般都作“欲蓋彌彰”。指企圖掩蓋事實真相,結(jié)果反而更加暴露得清楚。

3、欲蓋彌彰舉例

聞一多《畫展》:“與其欲蓋彌彰,倒不如自己先認了。”

莎士比亞:“為一件過失辯解,往往使這過失顯得格外重大,正像用布塊縫補一處小小的破孔,反而欲蓋彌彰一樣。”

中國國務(wù)院臺灣事務(wù)辦公室發(fā)言人張銘清指出,臺灣當局領(lǐng)導(dǎo)人新近就兩岸關(guān)系提出的所謂“新無不”政策,不足以表現(xiàn)誠意和善意,實際上是欲蓋彌彰。