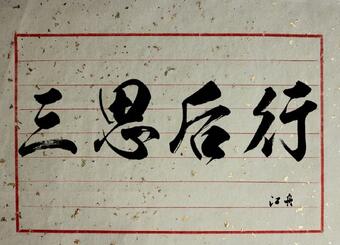

我們現(xiàn)在還常常聽到說三思而后行,那么三思而后行你知道是出自于季文子嗎?下面就跟小編一起來看看季文子三思而后行的故事吧!

季文子三思而后行的故事

季文子名叫季孫行父,曾任魯國的宣公、成公、襄公三朝宰相。其祖季友和他的二哥慶父、三哥叔牙是歷史上有名的季孫氏、孟孫氏、叔孫氏“三桓”勢力的老祖。“三桓”名聲不好,可季文子的廉政清明以及他的“三思而后行”的思想,卻得到后世的中肯。

魯宣公執(zhí)政,季文子當了宰相。他除去了制造內(nèi)亂的東門襄仲,驅(qū)逐了他的兒子公孫歸父,使國內(nèi)有了一個較穩(wěn)定的環(huán)境。他推行“初稅畝制”,開始按占有田畝多少征稅,邁出了從奴隸賦稅制向封建賦稅制過渡的一步;他請求晉國出兵,并和晉在鞍邑大敗了齊,收回了被齊侵奪的隆邑。他建立鞍邑之戰(zhàn)勝利紀念館,以此讓公室不忘國恥,樹立勝利的信念。

季文子長期執(zhí)掌魯國的朝政和財富,他卻“不以妻妾之奉菲薄為憂,而以社稷顛覆為憂”。當時有人問他:“你身為正卿,可是你的妻子不穿絲綢衣服,你的馬不用粟米飼養(yǎng),難道你不怕百官恥笑你吝嗇嗎?難道你不顧及與諸侯交往時會影響魯國的聲譽嗎?季文子回答:“我當然愿意穿綢衣,可是,我看到國內(nèi)的百姓吃粗糧,穿破衣。我不能讓全國的父老姐妹粗飯破衣,而我家里的妻子兒女過分講究衣著飲食。我只聽說人們具有高尚品德,才是國家的榮譽。沒聽說炫耀自己美妾良馬會給國家爭光”。孔子都說“季文子廉忠啊”。

季文子死后,沒有葬在季氏私邑的費地,而是葬在離鄫國只有六里的文峰山。鄫國是夏朝少康帝給他小兒子姒曲烈的封國,十分弱小,因鄫、魯很早聯(lián)姻,關系密切,季文子一直擔心鄫國的安全。鄫人為了懷念他,特別把埋葬季文子的神峰山改為文峰山,鄫城西邊的小河叫季子河。但季文子死后不長時間,鄫國便被莒國所滅。

而季文子的“善思知其理,善行知其難,遇事三思而后行”的思想,一直影響著后世。

人物簡介

季孫行父之“孫”為尊稱,“ 季孫”并不是氏稱,“季孫某”僅限于對宗 主的稱謂, 宗族一般成員只能稱“季某”。故季孫行父為季氏,而非 季孫氏。

其祖父是 魯桓公之子友,公子友按照排行稱“ 季友”,季友輔佐 魯僖公執(zhí)政多年,謚成,史稱“成季”。成季有子無佚,無佚生行父。季孫行父為人謹小慎微,克儉持家,執(zhí)掌 魯國朝政三十多年,厲行節(jié)儉,開一代 儉樸風氣;開 初稅畝,促進魯國的改革發(fā)展。

季孫行父上承其祖成季之遺風,下啟以季氏為首的 三桓政治。正因為他的努力,魯國三桓才得以順利成長,從而成為日后凌駕于魯君之上的強勢 卿家。