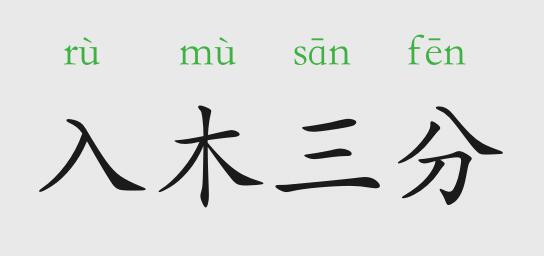

1、入木三分的意思

入木:浸入木頭。形容書法極有筆力。現(xiàn)多比喻對文章或事物見解深刻、透徹。

近義詞:力透紙背、鞭辟入里、刻畫入微

反義詞:走馬觀花、略見一斑、一知半解

出處

唐·張懷瓘《書斷·王羲之》:“衛(wèi)夫人見,語太常王策曰:‘此兒必見用筆訣,近見其書,便有老成之智。’流涕曰:’此子必蔽吾名!’晉帝時,祭北郊,更祝版,工人削之,入木三分。”

譯文:

唐·張懷瓘《書斷·王羲之》:“衛(wèi)夫人知道后,告訴太常王策說:‘這孩子一定正在看《用筆訣》,最近看見他的書法,就已老成大器。‘流著眼淚說:’這孩子將來一定能遮住我的名聲。’晉帝時,祭祀北郊,更換祝版,工匠刻字由羲之書寫,筆法入木三。”

2、入木三分的故事

王羲之是我國歷史上最著名的書法家之一,王羲之,字逸少,晉朝時會稽(今浙江紹興)人。

因為年輕時他曾經(jīng)做過右軍將軍,所以后人又稱他為王右軍。他博采眾長,開創(chuàng)了一種獨具一格的書法風格,被人尊稱為"書圣"。王羲之的書帖中有《蘭亭集序》和《黃庭經(jīng)》,都是書法界最高的名帖。

王羲之的字寫得好,一方面與他的天資有關系,但最重要的還是由于他的后期的刻苦練習。他為了把字練好,無時無刻心里總是想著字體的結(jié)構(gòu),揣摩著字的架子和氣勢,而且不停地用手指頭在衣襟上劃著。就連在睡覺時,手也會不停的比劃。

他曾經(jīng)在池塘邊練習寫字,每次寫完,就在池塘里洗滌筆硯。時間一久,整個池塘的水都變黑了。由此可以知,他在練習書法上所下工夫之深了。據(jù)說他很愛鵝,平時常常望著在河里戲水的鵝發(fā)呆,后來竟然從鵝的動作中領悟出運筆的原理,而對他的書法技藝大有助益。

有一次,他到一個道觀去玩,看到一群鵝非常可愛,便要求道士賣給他。觀里的道士早就欽慕他的書法,便請他寫部《黃庭經(jīng)》作為交換。王羲之實在太喜歡那些鵝了,便同意了。

于是王羲之給觀里寫了部《黃庭經(jīng)》,道士便把那些鵝都送給了他。還有一次,當時的皇帝要到北郊去祭祀,讓王羲之把祝辭寫在一塊木板上,再派工人雕刻。雕刻的工人先用刀把木頭削去一層又一層,卻發(fā)現(xiàn)王羲之的筆跡竟?jié)B進木板深處,直到剔去三分厚才見白底!雕刻的工人驚嘆其筆力雄勁:“竟入木三分!”

這件事情轟動了整個京城,“入木三分”也就成了人人皆知的成語了。用毛筆寫字在木板上,而筆跡還能透進三分的深度,除了身懷絕技的人還有誰會有這種能力呢?

于是,后來的人便根據(jù)這段故事的情節(jié),直接把“入木三分”,用來形容書法蒼勁,柔和中帶著剛強,極有筆力。現(xiàn)多比喻分析問題很深刻。

3、入木三分的主人公是誰

主人公是王羲之,成語入木三分講述的是東晉時期著名書法家王羲之的故事。王羲之出身于魏晉名門瑯玡王氏,在他曉得時候就開始練習書法,并且非常的刻苦。他經(jīng)常在水池邊練字,結(jié)果連池水都快被染黑了。

王羲之(303年~361年),字逸少,瑯琊臨沂(今山東省臨沂市)人。東晉大臣、書法家,丹陽尹王曠的兒子,太尉郗鑒的女婿,有“書圣”之稱。

憑借門蔭入仕,歷任秘書郎、江州刺史、會稽太守,累遷右軍將軍,人稱“王右軍”。永和九年,組織蘭亭雅集。撰寫的《蘭亭序》,成為“天下第一行書”。永和十一年(公元355年),稱病棄官,遷居于紹興金庭。升平五年(361年),去世,安葬于瀑布山。

善于書法,兼善隸、草、楷、行各體,精研體勢,心摹手追,廣采眾長,備精諸體,冶于一爐,擺脫漢魏筆風,自成一家,影響深遠。風格平和自然,筆勢委婉含蓄,遒美健秀。李志敏評價:“王羲之的書法既表現(xiàn)以老莊哲學為基礎的簡淡玄遠,又表現(xiàn)以儒家的中庸之道為基礎的沖和”。在書法史上,與鐘繇并稱"鐘王",與其子王獻之合稱“二王”。

3、入木三分舉例

魯迅的一些雜文入木三分地揭示了國民黨反動派的丑惡嘴臉。

李教授的文章文筆犀利入木三分,將事情分析得很深刻。

那位作家把筆下的人物刻畫得有血有肉,入木三分。