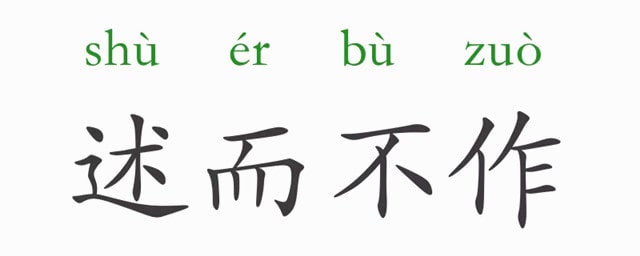

述而不作,漢語成語,拼音是shù ér bù zuò,意思是指只敘述和闡明前人的學(xué)說,自己不創(chuàng)作。出自《論語·述而》。

述:闡述前人學(xué)說。作:創(chuàng)作。意思是指只敘述和闡明前人的學(xué)說,自己不創(chuàng)作。

近義詞:照本宣科、人云亦云

反義詞:別開生面、獨(dú)樹一幟

《論語·述而》:“子曰:‘述而不作,信而好古,竊比于我老彭。’”

譯文:

《論語·述而》:“孔子說:‘只轉(zhuǎn)述先哲的思想而不創(chuàng)立自己的思想,相信且喜好古人的東西,我私下把自己比做老彭。’”

評(píng)析:

孔子提出了“述而不作”的原則,這反映了孔子思想上智慧的一面。完全遵從“述而不作”的原則,只將古代好的東西做陳陳相因,而不創(chuàng)立自己的思想。這種思想在漢代以后開始形成古文經(jīng)學(xué)派,“述而不作”的治學(xué)方式,對(duì)于中國人的思想有一定程度的啟發(fā)作用。

他們述而不作,是他們?yōu)槿俗鍪碌淖谥肌⒃瓌t,表現(xiàn)出對(duì)于先賢先哲的思想智慧和天地自然之大美的敬畏和謙卑,不愿意妄自創(chuàng)立新說。

這是春秋戰(zhàn)國時(shí)常用的辦法,都說述而不作,實(shí)在是自我作古。