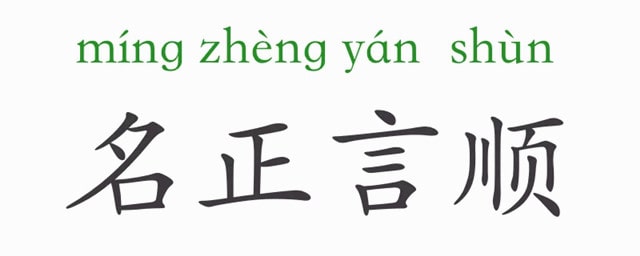

名正言順,漢語(yǔ)成語(yǔ),拼音是míng zhèng yán shùn,原意是指名分正當(dāng),說(shuō)話合理。后多指做某事名義正當(dāng),道理也說(shuō)得通。出自《論語(yǔ)·子路》:“名不正則言不順,言不順則事不利。”。

原意是指名分正當(dāng),說(shuō)話合理。后多指做某事名義正當(dāng),道理也說(shuō)得通。

近義詞:理直氣壯

反義詞:理屈詞窮

《論語(yǔ)·子路》:“子路曰:‘衛(wèi)君待子而為政,子將奚先?’子曰:‘必也正名乎!’子路曰:‘有是哉,子之迂也!奚其正?’子曰:‘野哉,由也!君子于其所不知,蓋闕如也。名不正,則言不順;言不順,則事不成;事不成,則禮樂(lè)不興;禮樂(lè)不興,則刑罰不中;刑罰不中,則民無(wú)所措手足。故君子名之必可言也,言之必可行也。君子于其言,無(wú)所茍而已矣。’”

譯文:

《論語(yǔ)·子路》:“子路說(shuō):‘如果衛(wèi)君等待老師您來(lái)治理國(guó)政、您將先做什么呢?’孔子說(shuō):‘那一定是先正名分吧!’子路說(shuō):‘老師的迂腐竟然到了這種程度!那名分有什么可正的?’孔子說(shuō)‘好粗野啊!子由!君子對(duì)于他不了解的事情,就不應(yīng)該發(fā)表意見(jiàn),而應(yīng)該采取存疑態(tài)度。名分不正,說(shuō)話就不順當(dāng);說(shuō)話不順當(dāng),事情就辦不成;事情辦不成,禮樂(lè)制度就不能夠興起;禮樂(lè)制度不能夠興起,刑罰就不能夠得當(dāng);刑罰不得當(dāng),老百姓就無(wú)所適從。所以君子有一個(gè)名分就一定要說(shuō)出和它相應(yīng)的話來(lái)。說(shuō)出話來(lái)就一定要實(shí)行。君子對(duì)于自己說(shuō)出來(lái)的話是一點(diǎn)也不馬虎的!’”

評(píng)析:

這段在《論語(yǔ)》里面是非常有分量的一篇,其中有著名的文句:“名不正則言不順,言不順則事不成”,講的是關(guān)于“正名”的問(wèn)題。

孔子非常提倡名號(hào),也就是孔子認(rèn)為做任何事都要先正名,如果不是真正的符合道義的事情就叫做名不正,如果不符合道義,那在言論上是說(shuō)不通的,所以叫做名不正則言不順!言不順的話必然導(dǎo)致的結(jié)果就是諸侯國(guó)內(nèi)意見(jiàn)不一致,不能團(tuán)結(jié)一心一致對(duì)外,嚴(yán)重的話會(huì)導(dǎo)致分裂。也就是事不成。

所以說(shuō)君子所做的事一定要真的符合道義才能說(shuō)得通,說(shuō)得通的事情一定可以這樣去實(shí)行!

他所做的事總是名正言順,所以不曾受到非議。

你們應(yīng)該先向校方申請(qǐng)場(chǎng)地,才可以名正言順地舉辦活動(dòng)。

本來(lái)是件名正言順的事,被你這樣一搞,什麼立場(chǎng)都沒(méi)有了。

他名正言順地當(dāng)上了校教務(wù)處處長(zhǎng)。