《東樓》是唐代詩人杜甫于乾元二年(759)秋冬之際所作的一首五言律詩。當時詩人在秦州城,詩中寫登秦州城上東樓的所見所感,抒發(fā)戰(zhàn)亂不息之慨。

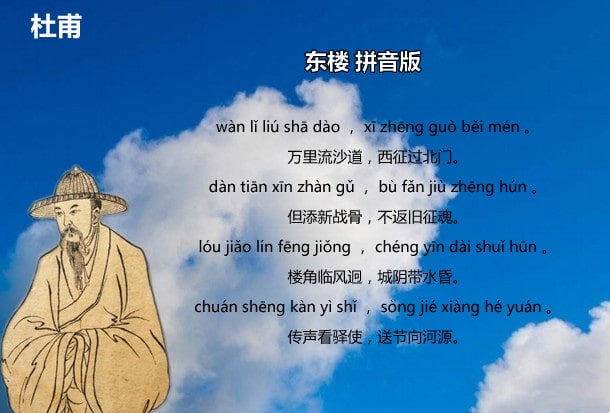

dōng lóu

東樓

táng dài:dù fǔ

唐代:杜甫

wàn lǐ liú shā dào,xī zhēng guò běi mén。

萬里流沙道,西征過北門。

dàn tiān xīn zhàn gǔ,bù fǎn jiù zhēng hún。

但添新戰(zhàn)骨,不返舊征魂。

lóu jiǎo lín fēng jiǒng,chéng yīn dài shuǐ hūn。

樓角臨風(fēng)迥,城陰帶水昏。

chuán shēng kàn yì shǐ,sòng jié xiàng hé yuán。

傳聲看驛使,送節(jié)向河源。

譯文

走上那萬里迢迢的沙漠之路,西行的人們都要經(jīng)過這座城門。

一次次的出征啊,只是增添著新死者的尸骨,卻不見舊死者返回靈魂。

樓的檐角凌風(fēng)翹起,多么高寒;城的陰面靠近渭水,一片昏暗。

城門下又有驛使喧呼而過,該是西行遠途與吐蕃和談。

注釋

東樓:在秦州城。

流沙:沙漠。指吐蕃所居之地。

但:只。

征魂:指出征戰(zhàn)士的靈魂。

凌風(fēng)迥(jiǒng):高高地迎風(fēng)凌空而起。

昏:昏暗。

聲;這里指驛使的傳呼聲。

驛使:信使,出往外域的使節(jié)。

節(jié):使節(jié)。

賞析

“萬里流沙道,西征過北門。”首聯(lián)這兩句寫東樓的位置,是全詩關(guān)鍵所在。正因為西行去萬里流沙道者必須經(jīng)過此門,所以東樓這一普通建筑,才與歷史、現(xiàn)實、戰(zhàn)爭、使節(jié)聯(lián)系在一起。詩人登樓遠視俯瞰,戰(zhàn)士們從東樓出發(fā)踏上征途,路途遙遠而艱辛,也反映了戰(zhàn)爭的艱苦。

“但添新戰(zhàn)骨,不返舊征魂。”頷聯(lián)這兩句寫戰(zhàn)爭、寫過去。 “新戰(zhàn)骨”說“但添”,“舊征魂”說“不返”,可見將士有去無回,而且即使死了也于事無補。此二句寫得十分悲慘。多年的征戰(zhàn),使得無數(shù)將士獻身沙場,橫尸荒野,何曾見到他們魂返故園?而今戰(zhàn)場又添新戰(zhàn)骨,更叫人感到凄涼冷落。這兩句烘托出戰(zhàn)爭的殘酷至極,表明了詩人對出征在外的戰(zhàn)士的擔憂和對戰(zhàn)爭的不滿和憤慨。

頸聯(lián)承接首聯(lián)仍然寫樓,不同的是首聯(lián)只寫了東樓的位置,描繪的是遠景,這兩句卻寫到了東樓的本身,描繪的是近景。“樓角臨風(fēng)迥”,這句寫“樓角”,高昂凌風(fēng),是多么的高寒;“城陰帶水昏”,這句寫“城陰”,城的陰面靠近渭水,低下陰森,一片昏暗,兩者構(gòu)成一幅對比強烈的畫面,讓人感覺戰(zhàn)亂的凄慘。這兩句描寫在滄桑變幻城頭依舊的背后,令人覺得這座東樓既是歷史的見證,照應(yīng)了頷聯(lián)對戰(zhàn)爭的感慨,又是生死莫測的不幸之門,從而引起了尾聯(lián)——使節(jié)出國和談,但是戰(zhàn)爭的最終結(jié)果卻是不能預(yù)料。

“傳聲看驛使,送節(jié)向河源。”尾聯(lián)承接頸聯(lián),再寫人事。前兩句寫的是歷史上的戰(zhàn)爭,這兩句寫的是現(xiàn)實的使節(jié);前兩句虛摹,這兩句實寫。這幾句有一點是共同的,那就是過去的將士多半是有去無回,而現(xiàn)在的使節(jié)頻繁派出,對即將爆發(fā)的戰(zhàn)爭依舊沒有遏制作用,不久以后仍將有大批將士如往日一樣,去作戰(zhàn)送死,表現(xiàn)了戰(zhàn)爭的無情。

這首詩是杜甫的后期作品,詩人按照從遠到近的方位順序,描繪了在秦州城東樓的所見所聞,表達了詩人對戰(zhàn)爭的憂慮,對將士的擔憂之情。

創(chuàng)作背景

這首詩是杜甫于乾元二年(759)秋冬之際登秦州城東樓所作,東樓的位置在秦州城東門上,因此東來西往的人,都必須從這座樓下經(jīng)過。詩人抓住東樓的這一特點,從對過此樓而西的將士、使節(jié)命運的關(guān)切中,表達詩人對戰(zhàn)爭的憂慮。

杜甫

杜甫(712-770),字子美,自號少陵野老,世稱“杜工部”、“杜少陵”等,漢族,河南府鞏縣(今河南省鞏義市)人,唐代偉大的現(xiàn)實主義詩人,杜甫被世人尊為“詩圣”,其詩被稱為“詩史”。杜甫與李白合稱“李杜”,為了跟另外兩位詩人李商隱與杜牧即“小李杜”區(qū)別開來,杜甫與李白又合稱“大李杜”。他憂國憂民,人格高尚,他的約1400余首詩被保留了下來,詩藝精湛,在中國古典詩歌中備受推崇,影響深遠。759-766年間曾居成都,后世有杜甫草堂紀念。