本期主題

節(jié)制與自律

懂得節(jié)制會(huì)是孩子一生快樂的基石,也將會(huì)使孩子一生豐富而不貧瘠。

No.10

《更少得更多》

書中的兄弟倆,一個(gè)忙著買更多的東西、換更大的房子;另一個(gè)則完全相反。

故事采用雙線敘事,孩子可以非常清楚地看到兄弟倆的不同選擇和不同結(jié)果。

最終,一個(gè)問題會(huì)自動(dòng)跳出來:

為什么看起來擁有更多的哥哥,卻遠(yuǎn)沒有住著破房子的弟弟快樂呢?

一千個(gè)人心中有一千個(gè)哈姆雷特,讓孩子獨(dú)立思考,擁有獨(dú)立的想法,勝過家長(zhǎng)一味地向孩子灌輸自己的想法。

No.9

《多了》

故事的主角是一只“囤貨王”小喜鵲,像極了不斷索要玩具的小朋友。

喜鵲不斷地往自己的小窩里增添各種物品,最后小窩終于承受不住,從樹上墜落……

但這本書讓我眼前一亮的是,喜鵲身邊一直有個(gè)朋友,它在每個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻都會(huì)提供警告、幫助和勸導(dǎo),像極了我們這些每天為孩子操心的父母。

將繪本中的情節(jié)帶入生活中,有時(shí)比枯燥的說教,更能讓孩子信服。

No.8

《自由,是什么》

這本書就圍繞這個(gè)話題,給出許多妙趣橫生的回答,同時(shí)也提出了更多的問題。通過理智風(fēng)趣的思考,我想孩子能充分感受到“精神自由”所帶來的快樂,比那暫時(shí)的“不自由”要多得多得多。

No.7

《尋寶記》

“節(jié)制”這一本同樣是以一個(gè)故事、創(chuàng)意游戲、情景應(yīng)用等方式,來培養(yǎng)孩子的意識(shí)。

No.6

《見啥要啥》

“貝貝熊系列”由蘭登書屋和“行為教育之父”斯坦·博丹聯(lián)袂打造,是一套兒童行為教育叢書,其中這一冊(cè)是重點(diǎn)解決孩子見啥要啥的問題。

No.5

《為什么我不能全部都買》

它是從金錢這個(gè)角度切入的,引導(dǎo)家長(zhǎng)和孩子一起去思考:

什么是欲望?

什么是需要?

為什么不能全部都要?

金錢的價(jià)值是什么?

為什么有人富有,有人貧窮?

如果想買東西卻沒有足夠的金錢,你該怎么做?

這樣的金錢課,根據(jù)孩子的閱讀基礎(chǔ)情況,是一定要給孩子上的。

No.4

《好餓的毛毛蟲》

我把它列在這份書單里,也不并不是因?yàn)樗芎苤苯佑行У亟鉀Q問題,而是因?yàn)?b>它太能激發(fā)孩子閱讀的興趣了!

No.3

《潘妮,別看電視啦》

潘妮整天看電視,有一天,電視機(jī)“壞了”,她讓寵物狗巴克利幫她想辦法。巴克利帶著潘妮去修電視機(jī),一路上玩起了捉迷藏、放風(fēng)箏、游泳、釣魚、畫畫、去圖書館讀書……潘妮逐漸忘了修理電視這回事,并發(fā)現(xiàn)原來除了看電視還有這么多意思的事情。

這本書比較適合重度沉迷電視或手機(jī)的孩子,它用非常豐富的畫面和好玩的情節(jié),不會(huì)讓孩子覺得太說教,還能讓許多孩子不由自主地去想一個(gè)問題:

我光顧著看電視了,是不是錯(cuò)過了很多有意思的事情?

這個(gè)故事讀完,家人們也可以適當(dāng)站在自己的角度思考:

我光顧著玩手機(jī)了,是不是錯(cuò)過了很多有意思的事情?

有時(shí)孩子的故事,成年人受到的啟發(fā)更多。

No.2

《再見,電視機(jī)》

同樣是講道理,這位法國(guó)作家沒有把矛頭只對(duì)準(zhǔn)孩子,而是刻畫了一大家子電視迷!

這家人瘋狂看電視,導(dǎo)致電視機(jī)累崩潰了,為了讓電視機(jī)“好受”一些,里昂一家把電視機(jī)送到了海邊度假,而他們則要過著沒有電視的可怕生活……

No.1

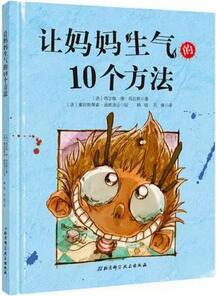

《讓媽媽生氣的10個(gè)方法》

表面上看,這本書在教孩子怎么氣媽媽:

無節(jié)制地玩手機(jī)、看動(dòng)畫、吃零食、買玩具;臨睡前恨不得15次跟媽媽說要喝水,要上廁所,要聽故事;越該抓緊時(shí)間的時(shí)候越拖拉……

實(shí)際上呢,這本書讓孩子站在旁觀者的角度,真切地感受著自己的一些行為有多氣人,也總算是以比較和平的方式,讓孩子搞懂:“哇,原來我媽是因?yàn)檫@個(gè)才發(fā)瘋的!”

最妙的是結(jié)尾:如果想讓媽媽高興的話,就把這些方法反著做!

孩子跟媽媽能有多大仇,非要對(duì)著干呢,只不過,他們自己沒意識(shí)罷了。