小朋友,在我們的日常生活中,紙已經是不可缺少的東西了。那么是誰發(fā)明了紙呢?對了,是蔡倫。但是蔡倫為什么要發(fā)明紙?又是如何發(fā)明的呢?

很久很久以前,我們的祖先是把字寫在竹片上,叫做竹簡,再用皮帶子或繩子把一片片竹簡編串起來,就像竹簾子一樣,就成了冊,相當于現在的書。因為一片片的竹簡寫不了多少字,所以現在的幾頁書,那時候就是重重的一大冊呢。而古人的一部書,總要編很多冊,小孩子如果帶一部書上學堂,很有可能要拿大簍子來當書包。竹簡不僅太重,太占地方,而且字容易抹掉、生蟲,不管怎么處理,也改進不了多少。書一直是困擾讀書人的最大問題。

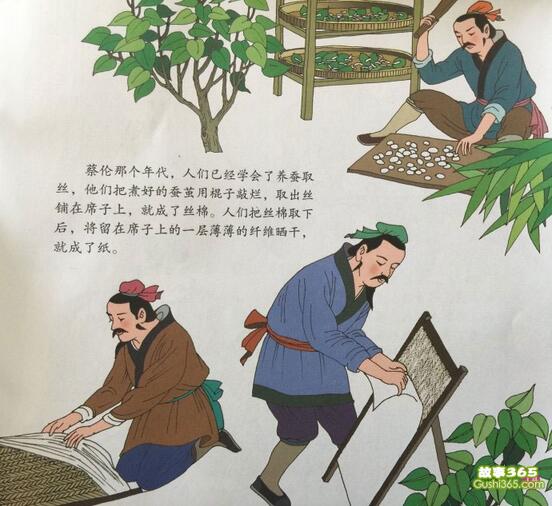

蔡倫那個年代,人們已經學會了養(yǎng)蠶取絲,他們把煮好的蠶繭用棍子敲爛,鋪在席子上,就成了絲綿。人們把絲綿取下后,將留在席子上的一層薄薄的纖維曬干,就成了紙。

有人發(fā)現絲紙可以書寫文字,用起來比竹簡方便多了。但這種絲紙還不能算是真正的紙,而且這種紙的原材料是絲,產量少,價錢昂貴,一般人用不起。所以那時候讀書寫字實在好苦。

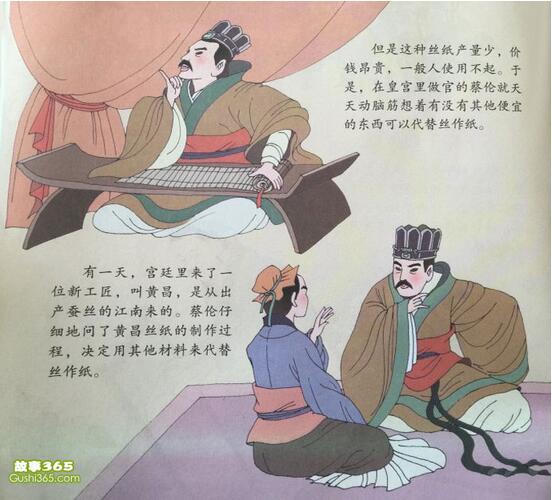

蔡倫學問很高,在皇宮里做官,經常用到紙。日子久了,蔡倫覺得絲紙的用量太大,花費太多,心里很煩惱。

有一天,宮廷里來了一位新的工匠,叫黃昌,是從出產蠶絲的江南來的。蔡倫找到他,說:“我一直想知道,絲紙是怎樣做出來的?能不能請你把詳細的方法告訴我?”黃昌便一五一十地告訴他。從此,蔡倫就天天動腦筋想有沒有其他便宜的東西來代替絲做紙。

一天,蔡倫把黃昌叫來,問他:“絲紙是做絲綿剩下的纖維嗎?”黃昌說:“是一層很薄的纖維。”蔡倫說:“如果我們用其他有纖維的東西來代替絲,是不是也可以做出紙呢?”

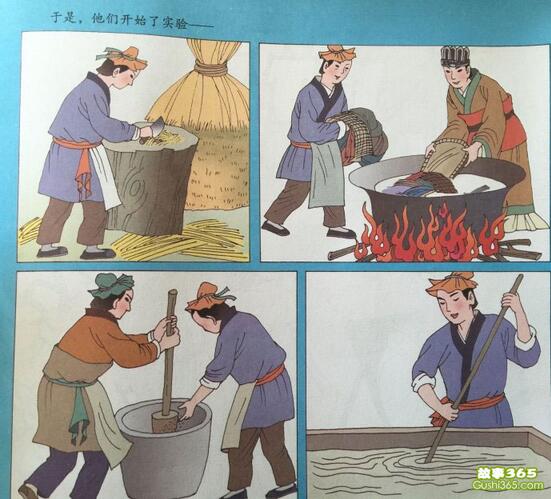

于是,他們開始了實驗。蔡倫找來樹皮、麻葉,全部放到大鍋中,加上水煮,黃昌還抱來了破布、破魚網放入鍋中,蔡倫說:“好啊,只要有纖維的東西,我們都可以試試。”等到鍋中的水沸騰,兩個人就合力把亂七八糟的東西到入大石臼,再用木棒“篤篤”地搗了起來。等石臼中的所有東西都被搗爛混合成漿狀,黃昌便用漂白劑漂白,然后把漿平鋪在席子上,鋪得又薄又平有均勻,最后把紙撕下,高興地大叫:“這的確是張完整的紙啊!”

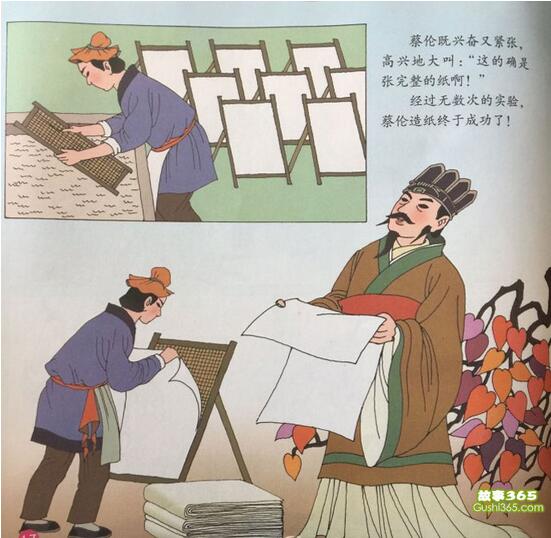

蔡倫在紙上寫上字看效果,興奮地說:“成功了,這張紙比原來的絲紙吸墨快,而且不容易散開,這才能算是真正的紙啊!”

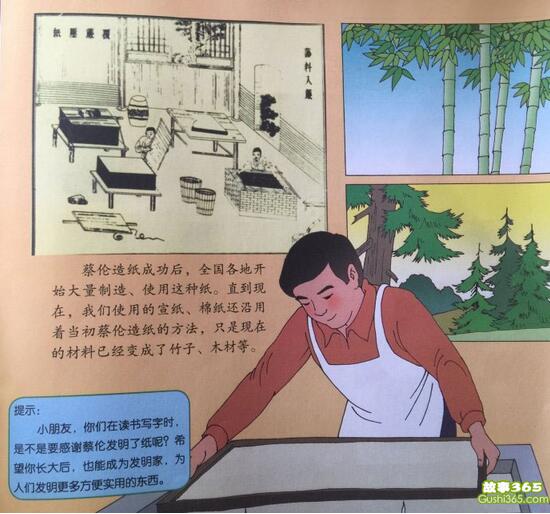

蔡倫造紙成功后,全國各地開始大量制造、使用這種紙。直到現在,我們使用的宣紙、綿紙還沿用著當初蔡倫造紙的方法,只是現在用的材料已經變成了竹子、木材等。