《道德經(jīng)》又稱《老子》、《道德真經(jīng)》、《老子五千文》及《五千言》,是春秋時代老子(名李耳,字伯陽)的著作,在秦時《呂氏春秋·注》稱為《上至經(jīng)》,在漢初則直呼《老子》。自漢景帝起此書被尊為《道德經(jīng)》,至唐代唐太宗自認(rèn)是老子李耳之后,曾令人將《道德經(jīng)》翻譯為梵文。唐高宗尊稱《道德經(jīng)》為《上經(jīng)》,唐玄宗時更尊稱此經(jīng)為《道德真經(jīng)》。

老子簡介:

老子,姓李名耳,字聃,一字或曰謚伯陽。華夏族,楚國苦縣厲鄉(xiāng)曲仁里人,約生活于前571年至471年之間。是我國古代偉大的哲學(xué)家和思想家、道家學(xué)派創(chuàng)始人,被唐朝帝王追認(rèn)為李姓始祖。老子乃世界文化名人,世界百位歷史名人之一,存世有《道德經(jīng)》(又稱《老子》),其作品的精華是樸素的辯證法,主張無為而治,其學(xué)說對中國哲學(xué)發(fā)展具有深刻影響。在道教中,老子被尊為道教始祖。老子與后世的莊子并稱老莊。

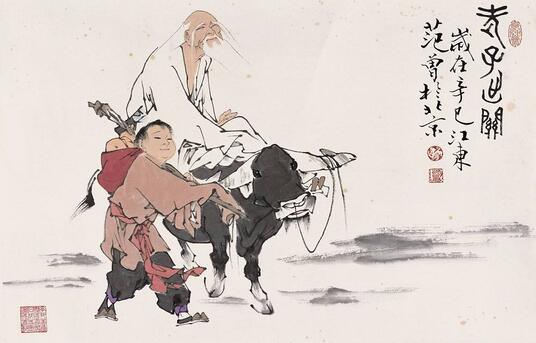

老子在出函谷關(guān)前著有五千言的《老子》一書,又名《道德經(jīng)》或《道德真經(jīng)》。《道德經(jīng)》、《易經(jīng)》和《論語》被認(rèn)為是對中國人影響最深遠(yuǎn)的三部思想巨著。《道德經(jīng)》分為上下兩冊,共81章,前37章為上篇道經(jīng),第38章以下屬下篇德經(jīng),全書的思想結(jié)構(gòu)是:道是德的“體”,德是道的“用”。全文共計五千字左右。

《道德經(jīng)》是后來的稱謂,最初這本書稱為《老子》而無《道德經(jīng)》之名。其成書年代過去多有爭論,至今仍無法確定,不過根據(jù)1993年出土的郭店楚簡“老子”年代推算,成書年代至少在戰(zhàn)國中前期。楚簡《老子》校注,參看丁四新著《郭店楚竹書老子校注》等書。

《老子》以“道”解釋宇宙萬物的演變,以為“道生一,一生二,二生三,三生萬物”,“道”乃“夫莫之命(命令)而常自然”,因而“人法地,地法天,天法道,道法自然”。除了樸素的唯物主義觀點(diǎn),《老子》一書中還包括大量樸素辯證法觀點(diǎn),如以為一切事物均具有正反兩面,“反者道之動”,并能由對立而轉(zhuǎn)化,此外,書中也有大量的民本思想:“天之道,損有余而補(bǔ)不足,人之道則不然,損不足以奉有余”;“民之饑,以其上食稅之多”;“民之輕死,以其上求生之厚”;“民不畏死,奈何以死懼之”。其學(xué)說對中國哲學(xué)發(fā)展具有深刻影響。

《道德經(jīng)》介紹:

《道德經(jīng)》的主題眾說紛紜,從不同角度解讀,《老子》呈現(xiàn)出不同面相。兩千多年的主流派是政體哲學(xué)或者管理哲學(xué),如法家的韓非子就是從這個角度理解的。韓非子是法家的代表,他的理論基礎(chǔ)是《道德經(jīng)》;三國時期王弼也是這樣,他從管理角度來解釋《老子》;還有的從軍事角度解讀《老子》,比如《孫子兵法》;還有人說這是為人處世之道、生存之道,委曲求全,以柔克剛;《老子道德經(jīng)河上公章句》從養(yǎng)生的角度來解讀《道德經(jīng)》,修煉元?dú)馊缓蟮玫?還有從成仙的角度來講,中國的道教產(chǎn)生于三國,張魯寫《老子想爾注》,是后來五斗米教的經(jīng)典。

《道德經(jīng)》的思想解釋,《呂氏春秋·不二》用了一個字為其定義,即“柔”字。《道德經(jīng)》把中華民族的民族性通過《周易》、通過升華,以貴“柔”為核心,創(chuàng)造了完整的理想體系。用三個關(guān)鍵詞概括《道德經(jīng)》的思想體系:第一是“自然”,也就是事情本來的那個樣子,自然之性,天生的。按照事物本來的樣子生長,就達(dá)到了生命的最佳狀態(tài);第二是“無為”,不折騰,順應(yīng)事物的自然本性。“無為”不是什么都不做,而是順應(yīng)事物的自然之性,這就是第三詞:“道”,“道”是規(guī)律,順應(yīng)自然本性就是根本的規(guī)律;《老子》這三個關(guān)鍵詞實際上是一個——自然。

“道”是宇宙萬物的生成者,“道”存在于天地產(chǎn)生之前。《老子》中有“道生一,一生二,二生三,三生萬物”,任何一個事物都是從小到大,從無到有,從少到多的。“一”可以解釋為元?dú)猓獨(dú)饩褪侵缸罨镜奈镔|(zhì)。可以理解為世界本來沒有物質(zhì),只有神秘的能量叫做“道”,道生一,產(chǎn)生了基本粒子、產(chǎn)生了元?dú)狻R簧獨(dú)夥至眩譃殛庩柖狻6庩柖夂掀饋恚蔀橹泻椭畾狻Hf物,和氣產(chǎn)生了萬物。“萬物負(fù)陰而抱陽”,所有的事物都是陰陽產(chǎn)生出來的,背陰向陽。這個理論對中國產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,《老子》之前從未探討過宇宙從何而來。“道生一”思想提出了宇宙是從沒有形狀的最基本的能量,一步一步分裂產(chǎn)生出來。這個思路對中國傳統(tǒng)文化的“宇宙論”產(chǎn)生了深刻影響。

老子認(rèn)為無形產(chǎn)生了有形,有形又分裂成為更復(fù)雜的東西,從而產(chǎn)生了整個有形的世界。道是宇宙的第一動力,它產(chǎn)生了宇宙世界之后并沒有消失,并且存在于每一個事物之中。因為道永遠(yuǎn)和這個元?dú)獾?ldquo;一”在一起,萬物能夠發(fā)展、壯大、成功,就是要適應(yīng)這種能量。老子認(rèn)為每一個有形事物之所以能夠發(fā)展就是使用了他內(nèi)在的無形的宇宙動力,也就是“道”。

自然是事物的本性或天然狀態(tài),事物的自然本性產(chǎn)生的外在表現(xiàn)就叫做自然。“不學(xué)而能者,自然也。自然者,無稱之言,窮極之辭也。”自然而然,本來就是。每個事物生來都有自然之性,自然之性的展現(xiàn)就是這個事物的自然。在道家看來“自然”是萬物的最佳狀態(tài),“道”通過萬物的“自然”表現(xiàn)出來。

《道德經(jīng)》中的“道”可以與“德”聯(lián)系起來理解。《道德經(jīng)》主要論述了:“道”與“德”,“道”不僅是宇宙之道、自然之道,也是個體修行即修道的方法;“德”不是通常以為的道德或德行,而是修道者所應(yīng)必備的特殊的世界觀、方法論以及為人處世之方法。總論部分提出了修道的方法,后面大部分論述修道之“德”。道德經(jīng)三字,提綱挈領(lǐng),概括全文的內(nèi)容。

道經(jīng)的內(nèi)容很難理解,各個《道德經(jīng)》的譯本對其內(nèi)容理解卻相差很大。如德經(jīng)的內(nèi)容說成是為人處世的方法、治家的方法、治國的方法等等類別。老子的本意,應(yīng)是要教給人修道的方法,德是基礎(chǔ),道是德的升華。沒有德的基礎(chǔ),為人處世、治家、治國,很可能都失敗,就沒有能力去“修道”。所以修“德”是為修道創(chuàng)造良好的外部環(huán)境,這可能也是人所共需的;修道者更需要擁有寧靜的心境、超脫的人生,這也缺“德”不可。《道德經(jīng)》德經(jīng)部分,在經(jīng)文中占了很大部分,這是修道的基礎(chǔ)。對于《道德經(jīng)》的內(nèi)容,各人有各人不同的見解。

古今中外,研究和注釋《道德經(jīng)》的人難以計數(shù),以養(yǎng)生學(xué)、哲學(xué)、政治、兵法、自然科學(xué)等角度,眾說紛紜。這些理解既有片面性,又有合理性。“道”是渾全之樸,“眾妙之門”。從某一側(cè)面來理解,把它當(dāng)成某一局部的東西,是盲人摸象,顯然是片面的。從另一方面看,“道”生成了萬物,又內(nèi)涵于萬物之中,“道”在物中,物在“道”中,萬事萬物殊途而同歸,都通向了“道”,從這方面來理解,也有其合理的一面。

一些人根據(jù)西方哲學(xué)概念,把“道”片面解釋成“物質(zhì)”、“精神”或“規(guī)律”。這些解釋都不符合《老子》本義。“道”不只是有形的“物質(zhì)”、思慮的“精神”、理性的“規(guī)律”,而是造成這一切的無形無象、至虛至靈的宇宙本根。“物質(zhì)”、“精神”、“規(guī)律”皆是“道”的派生物。 “道”是先天一炁,混元無極,“道”是其大無外、其小無內(nèi)、至簡至易、至精至微、至玄至妙的自然之始祖、萬殊之大宗,是造成宇宙萬物的源頭根本。只有正確理解了“道”,才能正確理解“德”,從而以此為鑰匙,正確理解《道德經(jīng)》全書。

《道德經(jīng)》內(nèi)容涵蓋哲學(xué)、倫理學(xué)、政治學(xué)、軍事學(xué)等諸多學(xué)科,被后人尊奉為治國、齊家、修身、為學(xué)的寶典。它對中國的哲學(xué)、科學(xué)、政治、宗教等產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,體現(xiàn)了古代中國人的一種世界觀和人生觀。它的影響也是多方面的,包括政治、文化、科學(xué)、宗教等等方面。據(jù)不完全統(tǒng)計,先秦以來,研老注老著作超過三千余種,具有代表性的不少于一千種,從側(cè)面說明了《道德經(jīng)》的巨大影響。