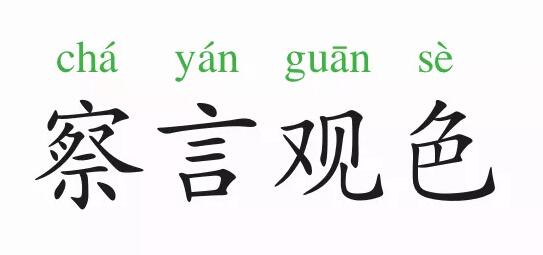

察言觀色的意思:察:細(xì)看,詳審。色:臉色。意思是留意觀察別人的話語(yǔ)和神情,多指揣摩別人的心意。

近義詞:察顏觀色

反義詞:不識(shí)時(shí)務(wù)

出處

《論語(yǔ)·顏淵》:“夫達(dá)也者,質(zhì)直而好義,察言而觀色,慮以下人。”

譯文:

《論語(yǔ)·顏淵》:“所謂達(dá),那是要品質(zhì)正直,遵從禮義,善于揣摩別人的話語(yǔ),觀察別人的臉色,經(jīng)常想著謙恭待人。”

察言觀色的故事

孔子有一個(gè)弟子叫顓(zhuān)孫師,字子張,春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期陳國(guó)人,是孔門(mén)十二哲之一。

子張為人相貌堂堂,極富資質(zhì),從容自得而又勇武,清流不媚俗而被孔子評(píng)為“性情偏激”,但他性格開(kāi)朗,為人豁達(dá),且廣交朋友。主張“士見(jiàn)危致命,見(jiàn)得思義,祭思敬,喪思哀(士看見(jiàn)危難敢于獻(xiàn)身,看見(jiàn)有所得就想到是否合乎道義,祭祀時(shí)要嚴(yán)肅,居喪時(shí)要悲哀)”,重視自己的德行修養(yǎng)。

有一回,子張問(wèn)孔子說(shuō)道:“讀書(shū)的人怎樣才可以叫做通達(dá)呢?”

孔子問(wèn)他說(shuō):“你認(rèn)為通達(dá)是什么意思?”

子張畢恭畢敬地答道:“一個(gè)人在國(guó)君的朝廷里必定有名望,在大夫的封地里也必定有名聲,這樣才能夠算通情達(dá)理。”

孔子說(shuō):“這只是虛假的名聲,而不是通達(dá)。所謂達(dá),那是要品質(zhì)正直,遵從禮義,善于揣摩別人的話語(yǔ),觀察別人的臉色,經(jīng)常想著謙恭待人。這樣的人,就可以在國(guó)君的朝廷和大夫的封地里通達(dá)。至于有虛假名聲的人,只是外表上裝出仁的樣子,而行動(dòng)上卻正是違背了仁,自己還以仁人自居不慚愧。但他無(wú)論是在國(guó)君的朝廷里和大夫的封地里都必定會(huì)騙取到名聲。”

舉例

他善于察言觀色,了解一個(gè)人的品行和內(nèi)心。

不能從全局出發(fā),總是察言觀色,在細(xì)枝末節(jié)上花力氣,這是缺乏戰(zhàn)略思想的表現(xiàn)。