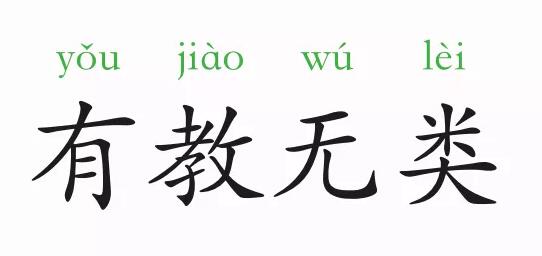

1、有教無類的意思

類:類別。不管什么人都可以受到教育,不因?yàn)樨毟弧①F賤、智愚、善惡等原因把一些人排除在教育對象之外。

近義詞:一視同仁

出處

《論語·衛(wèi)靈公》:“子曰:‘有教無類。’”

譯文:

《論語·衛(wèi)靈公》:“孔子說:‘人人都可以接受教育,不分族類。’”

2、有教無類的故事

西周時(shí)期,政府設(shè)國學(xué)和鄉(xiāng)學(xué)兩類。國學(xué)又分大學(xué)和小學(xué)兩級,而鄉(xiāng)學(xué)則多稱為庠(xiáng)、序、校、塾等。《禮記·王制》記載,“小學(xué)在公宮南之左,大學(xué)在郊,天子曰辟雍,諸侯曰泮(pàn)宮(意思是天子的學(xué)宮稱為辟雍,諸侯的學(xué)宮稱為泮宮。辟雍是四周環(huán)水,而泮宮僅僅是南面有水,‘泮之言半也’)”。

西周前期,因戰(zhàn)事頻仍,學(xué)校教育以武事為主,而西周后期政權(quán)穩(wěn)定,開始傾重文化教育。當(dāng)時(shí)大學(xué)學(xué)習(xí)以禮、樂、射、書為主,而小學(xué)則多學(xué)六藝基礎(chǔ)知識。此時(shí)的教育依然以貴族教育為主,平民是很難進(jìn)入官辦學(xué)校學(xué)習(xí)的。

到了東周,戰(zhàn)亂仍頻,禮崩樂壞。周王失去了對全國的控制,全國范圍內(nèi)統(tǒng)一的制度開始崩解,諸侯開始為政一方。為了培養(yǎng)本國人才,諸侯紛紛設(shè)立自己的官學(xué),稱為“庠宮”。

這時(shí)候教育對象不再局限于貴族,為了充實(shí)人才,一些有能力的平民也被官學(xué)吸收培養(yǎng)。而以孔子為代表的儒家也在同一時(shí)期興起,孔子本人非常認(rèn)同擴(kuò)大教育對象范圍的做法,同時(shí)他還提出教育是教化民眾,增強(qiáng)國家實(shí)力,維護(hù)統(tǒng)治穩(wěn)定的重要手段,因此,他認(rèn)為教育甚至不能僅僅局限在有潛力有培養(yǎng)價(jià)值的人,而應(yīng)推廣至所有國民。所以,他本人積極推廣私學(xué),認(rèn)為這樣可以使任何愿意學(xué)習(xí)的人獲得受教育的機(jī)會。

故而,孔子以前,“學(xué)在官府”,只有貴族子弟有權(quán)受教育,因而也只有貴族子弟才有當(dāng)官的資格。到了孔子的時(shí)代,社會的政治經(jīng)濟(jì)和文化教育都在下移,為私人辦學(xué)提供了機(jī)會。

孔子正是抓住了這一機(jī)會,開始了其創(chuàng)辦私學(xué)的職業(yè)生涯,希望通過興辦教育來培養(yǎng)“賢才”和官吏,以實(shí)現(xiàn)其政治思想。在教育對象問題上,孔子明確提出了“有教無類”的思想。

“有教無類”的意思是無分貴族與平民,不分國界與華夷,只要有心向?qū)W,都可以入學(xué)受教。孔子弟子三千來自魯、齊、晉、宋、陳、蔡、秦、楚等不同國度,這不僅打破了當(dāng)時(shí)的國界,也打破了當(dāng)時(shí)的夷夏之分。

孔子吸收了被中原人視為“蠻夷之邦”的楚國人公孫龍和秦商入學(xué),還欲居“九夷”施教,充分體現(xiàn)了孔子的教育主張。孔子弟子有來自貴族階層的,如南宮敬叔、司馬牛、孟懿(yì)子;也有很多的是來自平民家庭,如顏回、曾參、閔子騫、仲弓、子路、子張、子夏、公冶長、子貢等。而平民教育更能體現(xiàn)孔子“有教無類”的精神實(shí)質(zhì)。

孔子“有教無類”思想的理論基礎(chǔ)是其“眾生一體都有善性”的理論。子曰:性相近也,習(xí)相遠(yuǎn)也,“性相近”說明了人皆有成才成德的可能性,而“習(xí)相遠(yuǎn)”又說明了實(shí)施教育的重要性。正是基于“人皆可以通過教育成才成德的”的認(rèn)識,孔子才作出了“有教無類”的論斷。

儒家認(rèn)為人可以為神、上帝。儒家相信人畢竟有體現(xiàn)至善、上通神明、天人合一的可能。孟子認(rèn)為:人人皆可以為堯舜;人之趨善,如水之就下。人有天生的善端,本此善端,便可成德、成圣。荀子認(rèn)為:途之人可以為禹。程朱理學(xué)修身齊家治國平天下的內(nèi)圣外王之路,也是把國家、組織的管理權(quán)柄最終交給圣人。到陸王心學(xué)的“宇宙即是吾心,吾心就是宇宙”、“心即理,心外無物”。在佛教傳入中國后,在中國傳統(tǒng)文化的熏陶下吸收儒家的有教無類也發(fā)展出眾生平等這個(gè)具有中國特色的說法。

“有教無類”思想的實(shí)施,擴(kuò)大了教育的社會基礎(chǔ)和人才來源,對于全體社會成員素質(zhì)的提高起到了積極的推動作用。因此,孔子“有教無類”的思想在教育發(fā)展史上具有劃時(shí)代的意義。現(xiàn)代社會,特別是20世紀(jì)后,教育成為全體公民的需要和共享的權(quán)利,教育的全民性和普及性顯得更為鮮明充分。

3、有教無類舉例

在中國,孔子“有教無類”的思想一直為人們津津樂道。

九年國民義務(wù)教育推行以來,有教無類的教育理念,使得許多貧苦人家的子弟也能接受教育。

孔子當(dāng)年認(rèn)為弟子不分貧富,而有教無類,據(jù)說他的高徒顏回家里就很窮。

孔子“有教無類”的教育思想,在今天仍然起著很大的作用。

持著有教無類的信念,他不顧生活條件艱困,自愿到離島教書。