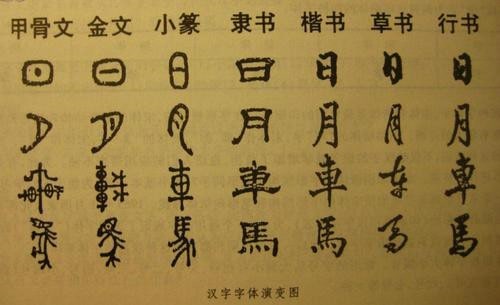

漢字經(jīng)過了6000多年的變化,其演變過程是:甲骨文(商) → 金文(周) → 小篆(秦) → 隸書(漢) → 楷書(魏晉) → 行書,以上的“甲金篆隸草楷行”七種字體稱為 “漢字七體。

1、甲骨文:商朝時(shí)刻寫在龜甲、獸骨上的文字,稱為“甲骨文”。從商朝開始的。

2、金文:是商周時(shí)代鑄刻在青銅器上的銘文。又稱鐘鼎文。金文有粗而寬的筆畫,點(diǎn)畫圓渾,金文比甲骨文更規(guī)范。

3、大篆:西周晚期,金文形體趨向線條化,筆畫比較整齊、勻稱。

4、小篆:李斯按照秦國的文字標(biāo)準(zhǔn),對(duì)漢字進(jìn)行整理簡(jiǎn)化,在全國推行,這種新字體叫小篆。

5、隸書:篆書筆畫圓轉(zhuǎn)。符號(hào)性顯然大加強(qiáng)。小篆文字規(guī)范了,但書寫不方便,民間流行一種更簡(jiǎn)單的字體,叫隸書。

6、楷書:漢朝后期,隸書又演變?yōu)榭瑫W中谓Y(jié)沒有什么變化,書寫更為簡(jiǎn)便。

7、草書:草書特征是筆畫連帶、結(jié)體簡(jiǎn)約、字形奔放。

8、行書:行書是介于楷書和草書之間的字體,比楷書簡(jiǎn)便,且比草書易辨認(rèn)。

關(guān)于漢字

1、起源:中國考古界先后發(fā)布了一系列較殷墟甲骨文更早、與文字起源有關(guān)的出土資料。賈湖刻符經(jīng)碳14物理測(cè)定,距今約7762年(±128年)歷史;還有七千年前的雙墩刻符、六千年前的半坡陶符、五千多年前青墩遺址刻符、連字成句的莊橋墳遺址文字、大汶口陶尊符號(hào)、堯舜時(shí)代的陶寺遺址朱文、夏墟的水書。早期的骨刻文就是豐富的文字系統(tǒng),后期的屬于初步成熟階段。這些考古發(fā)現(xiàn)可能是漢字起源的重要線索,也可能是各種文字發(fā)展的不同源流。

2、20世紀(jì)80年代初,在河南登封夏文化遺址發(fā)掘出的陶器上,發(fā)現(xiàn)了更完備的文字。這是被學(xué)者們確認(rèn)的迄今為止我國有確切時(shí)代的最早的文字。

3、簡(jiǎn)介:漢字是世界上最古老的文字之一,至少有四千多年的歷史,現(xiàn)存最早可識(shí)的成熟漢字系統(tǒng)是商代的甲骨文。漢字在形體上逐漸由圖形變?yōu)楣P畫,象形變?yōu)橄笳鳎瑥?fù)雜變?yōu)楹?jiǎn)單;在造字原則上從表形、表意到形聲。除極個(gè)別的例外,都是一個(gè)漢字一個(gè)音節(jié)。