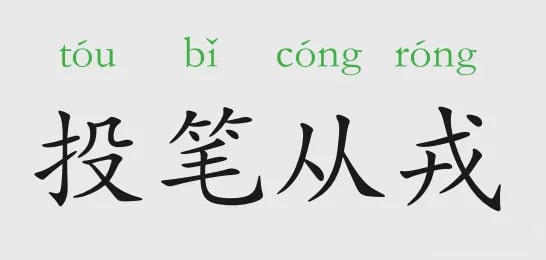

1、投筆從戎的意思

戎:軍隊(duì)。從戎:從軍,參軍。扔掉筆去參軍。指讀書人放棄文化工作參軍入伍。亦作“棄筆從戎”。

近義詞:棄文就武

反義詞:解甲歸田

出處

《后漢書·班超傳》:“大丈夫無他志略,猶當(dāng)效傅(fù)介子,張騫(qiān)立功異域,以取封侯,安能久事筆硯(yàn)間乎?”

譯文:

《后漢書·班超傳》:“大丈夫沒有別的志向謀略,總應(yīng)該效法傅介子、張騫立功在異域,以取得封侯,怎么能長久地與筆墨紙硯打交道呢?”

2、投筆從戎的故事

東漢時(shí)期,有一個(gè)叫班超的人,出生于文學(xué)世家,他的父親班彪是東漢著名大文豪、史學(xué)家,他的哥哥班固是《漢書》作者,他的妹妹班昭是中國歷史上著名的才女,在班固死后,班昭繼承班固事業(yè),完成了《漢書》。然而班超對(duì)文學(xué)不感興趣,書香門第竟然出了一位名將,也算罕見了。

在哥哥班固被明帝劉莊召到洛陽為官的時(shí)候,班超和他的母親也跟著去了。當(dāng)時(shí),因家境并不富裕,班超便找了個(gè)替官家抄書的差事掙錢補(bǔ)貼家用,很是辛苦。但是,班超是個(gè)有遠(yuǎn)大志向的人,日子久了,他再也不甘心做這種乏味的抄寫工作了。

有一天,他正在抄寫文件的時(shí)候,寫著寫著,突然覺得很悶,忍不住站起來,扔下筆感嘆說:“大丈夫如果沒有更好的志向謀略,也應(yīng)像昭帝時(shí)期的傅介子、武帝時(shí)期的張騫那樣,在異地他鄉(xiāng)立下大功,以得到封侯,怎么能長期地在筆、硯之間忙忙碌碌呢?”當(dāng)時(shí)在一旁抄書的人都嘲笑他,班超感嘆道:“小子安知壯士志哉!(凡夫俗子又怎能理解志士仁人的襟懷呢!)” 這句話和陳勝吳廣的“燕雀焉知鴻鵠志哉”一樣霸氣了。

這便是“棄筆從戎”、“投筆從戎”的典故,倒也不是我們想象中班超放棄了一份很有前途的文學(xué)工作,年輕人有出人頭地的想法并不稀奇,不安于現(xiàn)狀的豪言壯語從古至今也不知道有多少,但說到做到、成就偉業(yè)的就很少,不過千萬不能因此而小看年輕人的志氣哦。

后來,班超出使西域,他以機(jī)智和勇敢,克服重重困難,聯(lián)絡(luò)了西域的幾十個(gè)國家,斷了匈奴的右臂,使?jié)h朝的社會(huì)經(jīng)濟(jì)保持了相對(duì)的穩(wěn)定,也促進(jìn)了西域同內(nèi)地的經(jīng)濟(jì)文化交流。班超一直在西域呆了三十一年。其間,他靠著智慧和膽量,度過了各式各樣的危機(jī)。

因而他為當(dāng)時(shí)的邊境安全,東西方人民的友好往來做出了卓越的貢獻(xiàn)。成為了東漢時(shí)期著名軍事家、外交家。

3、投筆從戎舉例

他象同世交子弟閑話一樣,問了問賀人龍的家庭情形,“投筆從戎”的經(jīng)過。 (姚雪垠《李自成》)

抗日戰(zhàn)爭期間,有多少熱血青年投筆從戎,為國家做出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。

自古以來,我國文人志士多有投筆從戎的家國情懷。