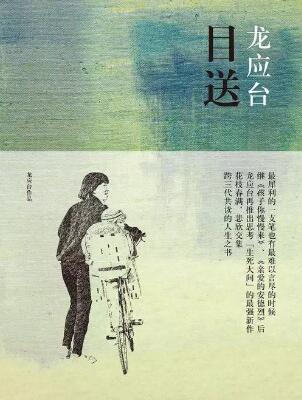

龍應(yīng)臺《目送》簡介推薦理由、讀后感

龍應(yīng)臺《目送》被譽(yù)為21世紀(jì)的《背影》,是跨三代共讀的人生之書、感人至深的“生死筆記”,包含龍應(yīng)臺親手?jǐn)z影。

龍應(yīng)臺《目送》推薦理由:

龍應(yīng)臺的三部曲之一漸漸的你就會(huì)明白父母與孩子之間的關(guān)系便是目視你離去而那個(gè)背影告訴你,不必追。溫情暖心。尤其是龍應(yīng)臺母親老年癡呆,坐在站臺等人接她回去。女兒就在她面前,她卻認(rèn)不出來,執(zhí)意要等女兒接她。還記得女兒的小名。這本書看哭了。(我慢慢地、慢慢地了解到,所謂父女母子一場,只不過意味著,你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠(yuǎn)。你站在小路的這一端,看著他逐漸消失在小路轉(zhuǎn)彎的地方,而且,他用背影告訴你:不必追。)

龍應(yīng)臺《目送》內(nèi)容簡介:

《目送:龍應(yīng)臺“人生三書”之三》21世紀(jì)的《背影》感人至深的“生死筆記”龍應(yīng)臺親手?jǐn)z影跨三代共讀的人生之書……

“有些路啊,只能一個(gè)人走……”

龍應(yīng)臺的文字,“橫眉冷對千夫指”時(shí),寒氣逼人,如刀光劍影。“俯首甘為孺子牛”時(shí),卻溫柔婉轉(zhuǎn),彷佛微風(fēng)吹過麥田。從純真喜悅的“人生三書”之一《孩子你慢慢來》,到坦率得近乎“痛楚”的“人生三書”之二《親愛的安德烈》,龍應(yīng)臺的寫作境界逐漸轉(zhuǎn)往人生的深沉。

《目送》的七十四篇散文,寫父親的逝、母親的老、兒子的離、朋友的牽掛、兄弟的攜手共行,寫失敗和脆弱、失落和放手,寫纏綿不舍和絕然的虛無。她寫盡了幽微,如燭光冷照山壁。

這是一本生死筆記,深邃,憂傷,美麗。

龍應(yīng)臺說:“我慢慢地、慢慢地了解到,所謂父女母子一場,只不過意味著,你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠(yuǎn)。你站在小路的這一端,看著他逐漸消失在小路轉(zhuǎn)彎的地方,而且,他用背影默默地告訴你,不必追。”

目送,以目光相送,表不舍之情。明代吳承恩有詩道:“欲行頻目送,未語先眉?xì)a。”而此時(shí)我在這里所談到的《目送》,則是臺灣著名女作家龍應(yīng)臺繼暢銷書《親愛的安德烈》之后的思考"家族人生情感"的最強(qiáng)新作。《目送》由七十四篇感人至深的散文隨筆組成,生動(dòng)地描寫了父母、兄弟、子女三代之間的親情。書中處處洋溢著讓我們感同身受的親情滋味,篇篇展現(xiàn)了讓人沉吟難忘的人生情景,堪稱二十一世紀(jì)的《背影》。

龍應(yīng)臺是臺灣著名女作家,曾憑借一針見血、寒氣逼人的《野火集》震驚文壇,文筆以犀利著稱。然而,再犀利的一支筆也有深情款款、溫柔婉轉(zhuǎn)的時(shí)候。她的創(chuàng)作境界逐漸由“橫眉冷對千夫指”的刀光劍影轉(zhuǎn)入了“俯首甘為孺子牛”的深情動(dòng)人。

龍應(yīng)臺在《目送》一書中以溫柔纖細(xì)的筆觸寫了父親的逝世、母親的衰老、兒子的離開、兄弟的共同進(jìn)退和朋友的牽掛;以深邃憂傷的文字寫出了人生的失落、內(nèi)心的脆弱和不舍的放手,情感真摯感人,意境空靈深遠(yuǎn),觸動(dòng)人們心中的柔軟,讓讀者們感同身受。

《目送》寫了對父母的至深情感,寫了對孩子的愛與關(guān)懷,寫了三代人之前濃濃的親情,是一本憂傷而美麗的生死筆記,一本跨三代共讀的人生之書。它說,我認(rèn)為小鳥飛不過滄海,是因?yàn)闆]有飛過去的勇氣。現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn),不是它沒有勇氣,而是滄海那一頭早已沒有了等待。有些路啊,只能一個(gè)人走……

“我慢慢地、慢慢地了解到,所謂父女母子一場,只不過意味著,你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠(yuǎn)。你站在小路的這一端,看著他逐漸消失在小路轉(zhuǎn)彎的地方,而且,他用背影默默地告訴你,不用追。”

目送,以目光相送,即使多么情深意切,即使多么纏綿不舍,我們也只能以目光相送,久久地注視著他們的背影,直至它們消失不見。“君子之交,其淡如水,執(zhí)象而求,咫尺千里。問余何適,廓爾忘言,華枝春滿,天心月圓。”這,或許就是人生的真諦……

《目送》作者龍應(yīng)臺簡介:

龍應(yīng)臺,1952年生于臺灣,華人世界率性犀利的一枝筆,33歲著手寫《野火集》抨擊時(shí)弊,21天內(nèi)再版24次,對臺灣甚至大陸發(fā)生深遠(yuǎn)的影響。34歲第一次做母親,自稱從此開始上“人生課”,且至今未畢業(yè)龍應(yīng)臺“人生三書”《孩子你慢慢來》、《親愛的安德烈》、《目送》,是這堂“人生課”中的三本“作業(yè)”。

龍應(yīng)臺,1952年2月13日生于中國臺灣高雄大寮鄉(xiāng)眷村,現(xiàn)代作家、曾為“中華民國文化部部長”。

1974年畢業(yè)于國立成功大學(xué)外文系后,赴美國求學(xué),后獲堪薩斯州立大學(xué)英美文學(xué)博士。1988年遷居德國,在法蘭克福大學(xué)任教授。1994年,出版《人在歐洲》。1998年,她的三部書《啊,上海男人》、《這個(gè)動(dòng)蕩的世界》、《故鄉(xiāng)異鄉(xiāng)》在上海相繼發(fā)行。1999年,龍應(yīng)臺出任臺北市首任文化局局長。2008年在香港大學(xué)教授任上獲評為孔梁巧玲杰出人文學(xué)者。2010年11月15日,龍應(yīng)臺以260萬人民幣的版稅收入,榮登作家富豪榜第16名,引發(fā)廣泛關(guān)注。

2014年12月5日,正式卸任臺灣“文化部長”。

如何評價(jià)龍應(yīng)臺的《目送》?

《目送》令人遺憾地沒有超越《孩子你慢慢來》、《親愛的安德烈》的情懷和高度,只保持在以往的水平,更稱不上“思考‘生死大問’的最新強(qiáng)作”。要看這樣的作品,去看史鐵生《我與地壇》,看余華《活著》,會(huì)是更好的選擇。這些書帶給你思想、觀念、胸懷和見地的改變,可能會(huì)比《目送》更多、更深刻。

《目送》令人失望地沒有擺脫無謂的喟嘆、無病的呻吟、隔靴的搔癢、無端的煽情。生活就是生活,柴米油鹽、酸甜苦辣,平淡、尋常。不必每個(gè)場景都要灌入深沉情感,每件小事都要賦予宏大意義,不必每個(gè)細(xì)節(jié)都上升到“花枝春滿、悲欣交集”的境界。

每讀完一篇文章,我的心情都變得低落。但其實(shí)文中并沒什么事呀。“父親的逝、母親的老”,寫出“憂傷、深邃、美麗”,人之常情;“兒子的離、朋友的牽掛、兄弟的攜手共行”,也能寫出“失敗和脆弱、失落和放手”,寫出“纏綿不舍和絕然的虛無”?這種人生觀,或者寫法,較為消極。

在倪萍《姥姥語錄》中,我能看到深邃、憂傷,也能看到欣喜、睿智和灑脫;

在北島《城門開》中,我能看到深邃、憂傷,也能看到歡樂、愉悅和曠達(dá)。

重要的是,這兩本書中,都有著更從容的境界,彌漫著、滲透著一種健康樂觀的笑容,和對生活的美的追求。很可惜,《目送》沒有。

兒子的離。

四世同堂本是烏托邦,子嗣怎能當(dāng)作自己的附庸品?大多數(shù)家長不能接受的是,教育就是為了讓下一代成熟、獨(dú)立,離開自己,成為一個(gè)自由的個(gè)體,完全通過選擇建立自己的生活。如果一些人在成為父/母親之前就有這樣的認(rèn)識,一半的親子矛盾可以避免。當(dāng)然,“常回家看看”,是皆大歡喜的好事。大多數(shù)孩子不能理解家長的行為,關(guān)心被當(dāng)成了干涉,關(guān)注被當(dāng)作了多管閑事,關(guān)懷被當(dāng)作了婆婆媽媽,他們不能想像父母所處的時(shí)代、處境和條件,不能推己及人,沒有同理心。然而,“子不教,父之過”,若能有完善的教育,建立良好的溝通,另一半的親子矛盾可以消弭。但是在《目送》中,沒有這樣的思考,哪怕是稍稍提及。書中文章給人的感覺是:是的,這就是親子,這就是無奈。

朋友的牽掛。

一片冰心在玉壺。君子之交淡如水。友情,本如此。東坡先生罹“烏臺詩案”,眾叛親離,看盡世態(tài),識盡“朋友”,寫出來的,也沒有半點(diǎn)委頓和頹氣,不知《目送》何以如此哀愁、孤寂?

兄弟的攜手共行。同理。大抵如是。

像看完一幕大起大合的悲劇,走出劇場時(shí),我希望腦里能留下不一樣的思考,心里能有不同的震撼,而非,只是帶走兩行淚水。很可惜,《目送》沒有。它只是說:是的,這就是淚水。這就是人生。

當(dāng)然,書中也有很好的片段,卻都是別人的文字,比如:

《山路》中蔡琴的《恰似你的溫柔》:

“某年某月的某一天就像一張破碎的臉

難以開口道再見就讓一切走遠(yuǎn)

這不是件容易的事我們卻都沒有哭泣

讓它淡淡的來讓它好好的去”

《寂寞》中張岱的湖心亭和墓志銘:

“崇禎五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鳥聲俱絕,是日,更定矣,余拿一小舟,擁毳衣爐火,獨(dú)往湖心亭看雪。霧凇沆碭,天與雪、與山、與水,上下一白。湖上影子,惟長堤一痕,湖心亭一點(diǎn),與余舟一芥,舟中人兩三粒而已。”

“蜀人張岱,陶庵其號也。少為紈绔子弟,極愛繁華,好精舍,好美婢,好孌童,好鮮衣,好美食,好駿馬,好華燈,好煙火,好梨園,好鼓吹,好古董,好花鳥,兼以茶淫橘虐,書蠹詩魔,勞碌半生,皆成夢幻。年至五十,國破家亡,避跡山居。所存者,破床碎幾,折鼎病琴與殘書數(shù)帙,缺硯一方而已。布衣疏莨,常至斷炊。回首二十年前,真如隔世。”

《什么》中:

楞嚴(yán)經(jīng):“善哉阿難!汝等當(dāng)知,一切眾生,從無始來,生死相續(xù),皆由不知常住真心,性凈明體,用諸妄想,此想不真,固有輪轉(zhuǎn)……”

無常經(jīng):“有三種法,于諸世間,是‘不可愛’,是‘不光澤’,是‘不可念’,是‘不稱意’。何者為三,謂‘老、病、死’。”

周夢蝶的詩:

“所有美好的都已美好過了

甚至夜夜來吊唁的蝶夢也冷了

是的,至少你還有虛無留存

你說。至少你已懂得什么是什么了

是的,沒有一種笑是鐵打的

甚至眼淚也不是……/”

圣經(jīng)的詩、彼得·席格的曲:

“凡事都有定期,天下萬務(wù)都有定時(shí)

生有時(shí)、死有時(shí)

栽種有時(shí)、拔出所栽種的、也有時(shí)

殺戮有時(shí)、醫(yī)治有時(shí)、拆毀有時(shí)、建造有時(shí)

哭有時(shí)、笑有時(shí)、哀慟有時(shí)、跳舞有時(shí)

拋擲石頭有時(shí)、堆聚石頭有時(shí)

懷抱有時(shí)、不懷抱有時(shí)

尋找有時(shí)、放手有時(shí)、保持有時(shí)、舍棄有時(shí)

撕裂有時(shí)、縫補(bǔ)有時(shí)、靜默有時(shí)、言語有時(shí)

喜愛有時(shí)、恨惡有時(shí)、爭戰(zhàn)有時(shí)、和好有時(shí)”

等等。

《目送》讀后感800字

龍應(yīng)臺的《目送》是一部對親情和周邊人物的感悟散文。特別喜歡她寫的親情,抒情、真切、含蓄,并為之深深感動(dòng)。《目送》是全書的首篇,描寫的是目送孩子的成長,目送父親的遠(yuǎn)去。第二篇《雨兒》寫患老年癡呆癥的年邁母親,母女情感真心實(shí)意,讓人感動(dòng),第三篇《十七歲》寫的是青春期兒子的“獨(dú)立”,還有《愛情》、《明白》、《胭脂》、《為誰》等等,這些都是寫父親的逝,寫母親的老,寫兒子的離,把個(gè)人生命中最私密、最深埋、最不可言喻的‘傷逝’和‘舍’”銘刻在心,訴諸文字,處處是感同深受的親情滋味,篇篇有讓人沉吟難忘的人生情景。

古人云:四十不惑。人過四十后,經(jīng)歷過許多次的生老病死的場面,再讀《目送》這類親情散文,感悟很多,特別是《目送》中的:“我慢慢地,慢慢地了解到,所謂父女母子一場,只不過意味著,你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠(yuǎn)。你站立在小路的這一端,看著他逐漸消失在小路轉(zhuǎn)彎的地方,而且,他用背影默默告訴你:不必追。”人在生命的路途中,很多時(shí)候都是這樣:平靜中透露著的哀痛,讓人不甘又無奈。永遠(yuǎn)記得兒子在第一次拿到學(xué)習(xí)成績單時(shí)的情景,手拿獎(jiǎng)狀,在人群中急切地尋找我地樣子,那時(shí)的我就是他的天;大學(xué)四年,每次打電話時(shí),即便是在腳骨折臥床時(shí),他的聲音是歡快的語調(diào),第一句話永遠(yuǎn)都是“媽媽,我很好!”我很感謝兒子的孝順,但心里也明白,兒子長大了,能自己擔(dān)待所有的傷痛,對父母的依戀會(huì)越來越少,每每想到這,那種酸楚而又心存喜悅的無奈,瞬間會(huì)填滿我整個(gè)胸膛。讀《目送》會(huì)我又一次地感受到送父親走時(shí)的那種撕心裂肺的哀痛,也會(huì)想到了每次回家看母親時(shí),母親那歡愉的目光和不停叨嘮的話語。世間大小小起起落落的事,最后還是沉寂于生活中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,《目送》所描寫的都是人們所經(jīng)歷的,所以能引起人們的共鳴。讀《目送》總有想流淚的感覺,為逝去的或正在遠(yuǎn)去的親情,挽留不住的是匆匆的生命腳步,能留下的就是記憶;讀《目送》懂得了對于生命,最好的態(tài)度不是挽留,而是珍惜;讀《目送》有些更深的感悟:再多的遺憾不舍都不過是生命的過程,我們只能往前走,用現(xiàn)在來填補(bǔ)過去的空白和傷口,帶著愛和釋懷與生命和解。

《目送》讀后感800字

“我慢慢地、慢慢地了解到,所謂父女母子一場,只不過意味著,你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠(yuǎn)。你站立在小路的這一端,看著他逐漸消失在小路轉(zhuǎn)彎的地方,而且,他用背影默默告訴你:不必追。”

這是龍應(yīng)臺在她最近出版的一部書《目送》中的一段。龍應(yīng)臺,這支亞洲最犀利的一支筆,也會(huì)有最柔軟和難以言盡的時(shí)候。在此之前我讀過她的《孩子,你慢慢來》、《親愛的安德烈》,都是用盡了深沉和喜悅的筆鋒,寫盡了一個(gè)母親在孩子成長過程中的點(diǎn)滴驚嘆和感慨。而《目送》卻是思考著生與死的人生大問題,在寫父親的逝去、母親的垂老、兒子的遠(yuǎn)離、朋友的牽掛、兄弟的攜手共進(jìn)的同時(shí)還寫失意、失敗、脆弱和放手,這是一本生死筆記,深邃、憂傷、美麗。

其實(shí),《目送》只是這本書中的開篇。開頭作者是寫自己在孩子第一天上學(xué)時(shí)看著他慢慢地一步一回頭地走進(jìn)校門,消失在自己的視野中;再到孩子十六歲時(shí)在機(jī)場目送他離開;當(dāng)孩子慢慢地不再粘著父母,不再愿意和父母齊頭并進(jìn)的時(shí)候,這個(gè)做母親的人,慢慢地獨(dú)自咀嚼著這份落寞,慢慢地眼前出現(xiàn)了另一個(gè)背影,這個(gè)背影也是落寞的。在被淚水濕潤而模糊了的視線里,我們都看到了那個(gè)背影,是被長大了的我們無意時(shí)怠慢了的父母的背影。他們從不打攪我們,總是在離我們十步之遙的地方緩慢前行,是為了看我們是否安全,是確保我們在無助的時(shí)候能第一個(gè)出現(xiàn)在我們的面前,是在看到我們歡樂時(shí)他們也能偷著樂……是的,養(yǎng)兒方知父母恩。在我們目送著孩子遠(yuǎn)離了自己的視野時(shí),才知道這樣的滋味父母已經(jīng)嘗過了很多遍。

于是,我讀到了那段驚心動(dòng)魄的話。一下子,眼淚就像決堤了一樣再也不能收住。我一遍一遍地讀著這段話,那“不必追”三個(gè)字狠狠地刺痛著我的眼睛。孩子所去的方向是燦爛的未來,而那個(gè)背影要去的地方卻是無盡的黑暗。我知道,花開總有花落的時(shí)候,但,真到了那天,情何以堪?熟悉的老屋卻沒有了最親的人,庭前花開卻失去了駐足欣賞的人,你的喜悅再也無人分享,世界上再也不會(huì)有人知道你額前的傷疤出自何時(shí)來自何處,你,可以這樣想象嗎?

感謝龍應(yīng)臺的《目送》,讓我們下定決心再對父母好一點(diǎn),再好一點(diǎn)。窮盡我所有,愛他們,因?yàn)槲覀兪前謰屪钣H愛最疼愛的孩子!

龍應(yīng)臺《目送》經(jīng)典語錄欣賞:

1、九十三歲的眼睛和四歲,竟是同一雙眼睛?靈魂里,還是那看《史記》的孩子,深情而憂郁的青年?

2、拜祭,終究也只是生者的一份安寧。

3、在暫時(shí)里,只有假設(shè)性的永久和不敢放心的永恒。

4、母親,是個(gè)最高檔的全職、全方位CEO,只是沒人給薪水而已。

5、金門的美,怎么看都帶著點(diǎn)無言的憂傷。一棟一棟頹倒的洋樓,屋頂垮了一半,殘破的院落里柚子正滿樹搖香。如果你踩過破瓦進(jìn)入客廳,就會(huì)看見斷壁下壓著水漬了的全家福照片,褪色了,蒼白了,逝去了。一只野貓悄悄走過墻頭,日影西斜。

6、不是漸行漸遠(yuǎn),而是有一天終要重逢。

7、有些路,只能一個(gè)人走。

8、幸福就是:生活中不必時(shí)時(shí)恐懼。

9、我們拼命地學(xué)習(xí)如何成功沖刺一百米,但是沒有人教過我們:你跌倒時(shí),怎么跌得有尊嚴(yán);你的膝蓋破得血肉模糊時(shí),怎么清洗傷口、怎么包扎;你一頭栽下時(shí),怎么治療內(nèi)心淌血的創(chuàng)痛,怎么獲得心靈深層的平靜;心像玻璃一樣碎了一地時(shí),怎么收拾?

10、一個(gè)人固然寂寞,兩個(gè)人孤燈下無言相對卻可以更寂寞。

11、時(shí)間是一只藏在黑暗中的溫柔的手,在你一出神一恍惚之間,物走星移。

12、幸福就是,生活中不必時(shí)時(shí)恐懼。幸福就是,尋常的人兒依舊。幸福就是,早上揮手說“再見”的人,晚上又平平常常地回來了,書包丟在同一個(gè)角落,臭球鞋塞在同一張椅下。

13、人生由淡淡的悲傷和淡淡的幸福組成,在小小的期待、偶爾的興奮和沉默的失望中度過每一天,然后帶著一種想說卻又說不出來的‘懂’,作最后的轉(zhuǎn)身離開。

14、我們這一代人,錯(cuò)錯(cuò)落落走在歷史的山路上,前后拉得很長。同齡人推推擠擠走在一塊,或相濡以沫,或怒目相視。年長一點(diǎn)的默默走在前頭,或遲疑徘徊,或漠然而果決。前后雖隔數(shù)里,聲氣婉轉(zhuǎn)相通,我們是用一條路上的同代人。

15、理想主義者往往經(jīng)不起權(quán)力的測試。

16、空蕩蕩的街,只有我,和那生了我的女人。

17、文明和野蠻的中隔線,薄弱,混沌,而且,一扯就會(huì)斷。

18、怎么就知道,你活得比我長呢?時(shí)間才是最后的法官。

19、只能想象,他的內(nèi)在世界和我的一樣波濤深邃,但是,我進(jìn)不去。

20、我慢慢地、慢慢地了解到,所謂母女母子一場,只不過意味著,你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠(yuǎn)。

21、對于行路的我而言,曾經(jīng)相信,曾經(jīng)不相信,今日此刻也仍舊在尋找相信。但是面對時(shí)間,你會(huì)發(fā)現(xiàn),相信或不相信都不算什么了。

22、“所有其他的人,會(huì)經(jīng)歷結(jié)婚、生育、工作、退休,人生由淡淡的悲傷和淡淡的幸福組成,在小小的期待、偶爾的興奮和沉默的失望中度過每一天,然后帶著一種想說卻又說不來的‘懂’,做最后的轉(zhuǎn)身離開。”

23、我們都知道了,母親要回的“家”,不是任何一個(gè)有郵遞區(qū)號、郵差找得到的家,她要回的“家”,不是空間,而是一段時(shí)光。

24、冬夜的街,很黑,犬吠聲自遠(yuǎn)處幽幽傳來,聽起來像低聲嗚咽,在解釋一個(gè)說不清的痛處。

25、一個(gè)人走路,才是你和風(fēng)景之間的單獨(dú)私會(huì)。

26、凡是出于愛的急切都是可以原諒的。

27、你能想象比‘被物質(zhì)撐得過飽后的漠然’更貧乏的存在狀態(tài)嗎?

28、人對自然、對生命過度地暴虐、褻瀆之后,他究竟還有什么依靠呢?如果勇敢領(lǐng)袖們的心里深埋著仇恨和野心的地雷,敏感的阿拉伯芥又救得了幾個(gè)我們疼愛的孩子呢?

29、有一種寂寞,身邊添一個(gè)可談的人,一條知心的狗,或許就可以消減。有一種寂寞,茫茫天地之間余舟一芥的無邊無際無著落,人只能各自孤獨(dú)面對,素顏修行。

30、斜坡上的雜化野草,誰說不是一草一千秋,一花一世界呢?

31、不是漸行漸遠(yuǎn),而是有一天終要重逢;你的名字,清楚地留在世紀(jì)的史記里。

32、如果科學(xué)家能把一滴眼淚里所有的成分都復(fù)制了,包括水和鹽和氣味、溫度——他所復(fù)制的,請問,能不能被稱作一滴“眼淚”呢?

33、只有一個(gè)人能聽的音樂,是一扇緊閉的門。

34、太疼的傷口,你不敢去觸碰;太深的憂傷,你不敢去安慰;太殘酷的殘酷,有時(shí)候,你不敢去注視。

35、我慢慢地、慢慢地了解到,所謂父女母子一場,只不過意味著,你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠(yuǎn)。你站在小路的這一端,看著他逐漸消失在小路轉(zhuǎn)彎的地方,而且,他用背影告訴你:不必追。

36、有些事,只能一個(gè)人做。有些關(guān),只能一個(gè)人過。有些路啊,只能一個(gè)人走。

37、修行的路總是孤獨(dú)的,因?yàn)橹腔郾厝粊碜怨陋?dú)。

38、我們拼命地學(xué)習(xí)如何成功沖刺一百米,但是沒有人教過我們:你跌倒時(shí),怎么跌得有尊嚴(yán);你的膝蓋破得血肉模糊時(shí),怎么清洗傷口、怎么包扎;你痛得無法忍受時(shí),用什么樣的表情去面對別人;你一頭栽下時(shí),怎么治療內(nèi)心淌血的創(chuàng)痛,怎么獲得心靈深層的平靜;心像玻璃一樣碎了一地時(shí),怎么收拾?

39、他好像在聽一個(gè)不可及的夢想,又仿佛在夜行暗路上突然聽見熟悉的聲音,輕輕呼喚自己的名字,帶點(diǎn)不可思議的向往與情怯:是啊,太湖邊,柳樹下,線裝書……

40、在平凡和現(xiàn)實(shí)里,也必有巨大的美的可能吧。

41、世上六十億人里,沒有追求幸福的權(quán)利的,可能居大多數(shù)。

42、南美洲有一種樹,雨樹,樹冠巨大圓滿如罩鐘,從樹冠一端到另一端可以有三十米之遙。陰天或夜間,細(xì)葉合攏,雨,直直自葉隙落下,所以葉冠雖巨大且密,樹底的小草,卻茵茵然蔥綠。兄弟,不是永不交叉的鐵軌,倒像同一株雨樹上的枝葉,雖然隔開三十米,但是同樹同根,日開夜合,看同一場雨直直落地,與樹雨共老,挺好的。

43、時(shí)光,是停留還是不停留?記憶,是長的還是短的?一條河里的水,是新的還是舊的?每一片繁花似錦,輪回過幾次?

44、春節(jié)的爆竹在冷過頭的冬天有一下沒一下的,涼涼的,仿佛浸在水缸里的酸菜。

45、回憶真的是一道泄洪的閘門,一旦打開,奔騰的水勢慢不下來。

46、貧窮的記憶,在事過境遷之后,像黑白片一樣,可能產(chǎn)生一種煙塵朦朧的美感,轉(zhuǎn)化為辛酸而甜美的回憶。