鄉(xiāng)音無改鬢毛衰的衰意思是減少、疏落。如果讀作shuāi,則理解成衰老之意,整句詩解釋為兩鬢的頭發(fā)都衰老了。如果讀作cuī,則為減少、疏落之意,整句詩解釋為兩鬢的頭發(fā)都減少、稀疏了。將減少、疏落(即讀音cuī)代入詩句中,意思理解更加順暢。

“少小離家老大回,鄉(xiāng)音無改鬢毛衰”,出自唐代詩人賀知章(約659-約744)的詩歌《回鄉(xiāng)偶書》。詩歌寫于天寶三年(744年),這時賀知章年逾八十,已是風燭殘年。

回鄉(xiāng)偶書

〔唐〕賀知章

少小離家老大回,鄉(xiāng)音無改鬢毛衰。

兒童相見不相識,笑問客從何處來?

詩題中“偶書”的含義

詩歌取題“回鄉(xiāng)偶書”,有兩層意思:

第一層,交代作詩背景,詩人告老還鄉(xiāng),偶然所作。第二層,偶然所書表示并非刻意寫作,而是“情動于中而形于言”的產(chǎn)物,也就是有感而發(fā),再通俗些說就是我手寫我心,我心含我情,表達真情實感。

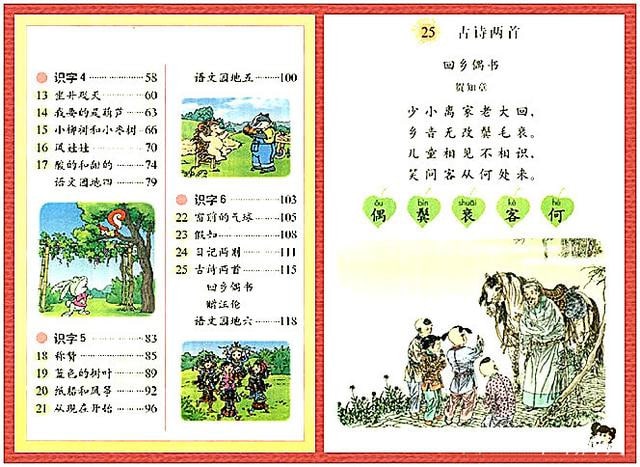

語文教材中《回鄉(xiāng)偶書》插圖

“鄉(xiāng)音無改鬢毛衰”中“衰”字的讀音及含義

《回鄉(xiāng)偶書》被選入人教版小學語文(二年級上冊)課文,“衰”字注音shuāi。《唐詩鑒賞辭典》(上海辭書出版社1983年版)則特意注明“衰”字讀音cuī,并解釋為疏落,稀疏零落之意。《中國詩詞大會》第二季曾以《回鄉(xiāng)偶書》作為開場詩,眾人齊聲誦讀,讀音cuī。

人教版小學語文(二年級上冊)

可見,shuāi和cuī兩種讀音都有權威讀物為之背書。讀音不同,意義也有差別。

如果讀作shuāi,則理解成衰老之意,整句詩解釋為兩鬢的頭發(fā)都衰老了。如果讀作cuī,則為減少、疏落之意,整句詩解釋為兩鬢的頭發(fā)都減少、稀疏了。將減少、疏落(即讀音cuī)代入詩句中,意思理解更加順暢。

“背面敷粉”的寫作手法

背面敷粉是一種寫作手法,和反襯類似。原本寫作對象是A,卻不直接描寫A,而是竭力描寫與A相反或相對的B,用B來襯托A。

據(jù)說,背面敷粉法脫胎于中國畫的陪襯畫法。作畫時,在絹布背面敷一層鉛粉,可以將正面的墨跡襯托得更加鮮明。后來,這種方法被引入文學創(chuàng)作中并得到廣泛運用。背面敷粉法用得好,渾然天成,看不出技巧的痕跡;用得不好,矯揉造作。

賀知章的故鄉(xiāng)杭州

《回鄉(xiāng)偶書》三、四句“兒童相見不相識,笑問客從何處來?”就運用了背面敷粉法。詩歌想表達長年背井離鄉(xiāng)的辛酸悲情,身處他鄉(xiāng),始終難以擺脫“獨在異鄉(xiāng)為異客”的尷尬身份和精神隔膜,鄉(xiāng)愁在一個個夜晚隨月亮升起,在每個佳節(jié)隨著對親人的思念分外濃稠。歌曲《離歌》中有句歌詞“想留不能留才最寂寞”,很貼合離鄉(xiāng)人的心境,他們因為求學、求仕、抱負、職責等種種原因不得不背井離鄉(xiāng),像賀知章這樣直到垂暮之年才得以返鄉(xiāng)的人,鄉(xiāng)情經(jīng)過年復一年累積和疊加,早已不是一個“寂寞”能簡單概括,可見這是一首悲歌。

再看詩人的處理方式,明明“我”才是悲歌的主角,卻將描寫對象切換到兒童;明明“我”好不容易回到了生我養(yǎng)我的故鄉(xiāng),本地人的歸屬感被一句問話“客人,你從哪兒來?”擊得七零八碎。

詩人運用背面敷粉法的成功之處在于,他選擇的事件十分尋常且合乎情理,很多人都遇見過類似的事情,因此絲毫不讓人懷疑這是詩人為了寫詩而編造的情節(jié)。但是,我們讀到詩人的經(jīng)歷都會感慨:他離開得太久太久了。濃重的感情通過輕盈的對話傳達出來,有一種自然卻又深沉的感染力。