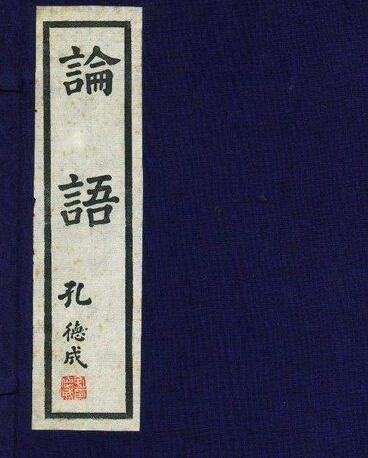

《論語》簡介推薦理由-論語全文十二章讀后感

《論語》由孔子弟子及再傳弟子編寫而成,至漢代成書。主要記錄孔子及其弟子的言行,較為集中地反映了孔子的思想,是儒家學(xué)派的經(jīng)典著作之一。以語錄體為主,敘事體為輔,集中體現(xiàn)了孔子的政治主張、倫理思想、道德觀念及教育原則等。與《大學(xué)》、《中庸》、《孟子》并稱“四書”,與《詩》、《書》、《禮》、《易》、《春秋》等“五經(jīng)”,總稱“四書五經(jīng)”。全書共20篇、492章,首創(chuàng) “語錄體” 。是中國現(xiàn)傳揚(yáng)并學(xué)習(xí)的古代著作之一。

《論語》在古代有3個版本,包括《古論》《魯論》和《齊論》。現(xiàn)在通行的《論語》是由《魯論》和《古論》整理形成的版本,而《齊論》則在漢魏時期失傳。

《論語》推薦理由

終極傳遞的是一種態(tài)度,是一種樸素的、溫暖的生活態(tài)度,教給我們?nèi)绾卧诂F(xiàn)代生活中獲取心靈快樂,適應(yīng)日常秩序,找到個人坐標(biāo)。

作為中國古代儒家的一部重要經(jīng)典,《論語》是了解孔子哲學(xué)、政治、教育、文化等學(xué)說的很重要的資料。“半部《論語》治天下”,從古至今,《論語》都是一部不能忽視的經(jīng)典。作為中華文化的源典,《論語》的主張思想已浸透到到中國兩千多年的政教體制、社會習(xí)俗、心理習(xí)慣和行為方式里去。

教育部推薦書目

新課標(biāo)同步課外閱讀

一葉穿越千年的心靈之舟

中國人安身立命的智慧經(jīng)典

品味人生修身養(yǎng)性的至理箴言

孔子學(xué)說與《論語》本書的價值,無論在任何時代、任何地區(qū),對它的原文本意,只要不故加曲解,始終具有不可毀的不朽價值。——南懷瑾

《論語》內(nèi)容簡介

《論語》分為三大部分,即原文、譯文和圣人的智慧。這三大部分相互聯(lián)系,譯文是對原文的意譯,使其簡單易懂;圣人的智慧則是以原文為基礎(chǔ)展開的評論,其中有幽默生動的故事,也有發(fā)人深省的寓言,更有從孔子言行中得出的人生感悟。為了便于展開圣人的智慧,書中將原文相關(guān)章節(jié)進(jìn)行了順序調(diào)整,這樣更有利于孔子思想的完美體現(xiàn)。

孔子簡介

孔子(公元前551年9月28日―公元前479年4月11日):即孔丘,字仲尼,出生于魯國陬邑(今山東省曲阜市尼山鎮(zhèn)境內(nèi)),東周春秋末期著名的思想家、政治家、教育家。孔子開創(chuàng)了私人講學(xué)的風(fēng)氣,是儒家學(xué)派的創(chuàng)始人,其儒家思想對中國和世界都有深遠(yuǎn)的影響。

孔子曾帶領(lǐng)部分弟子周游列國十四年,晚年修訂了《六經(jīng)》(《詩》《書》《禮》《樂》《易》《春秋》)。相傳他有弟子三千,賢弟子七十二人。孔子去世后,其弟子及其再傳弟子把孔子及其弟子的言行語錄和思想記錄下來,整理編成了儒家經(jīng)典《論語》。

孔子在古代被尊奉為“天縱之圣”“天之木鐸”,是當(dāng)時社會上的最博學(xué)者之一,被后世統(tǒng)治者尊為孔圣人、至圣、 至圣先師、萬世師表、文宣皇帝、文宣王,是“世界十大文化名人”之首。

北宋政治家趙普曾有“半部《論語》治天下”之說。它從一個側(cè)面反映出此書在中國古代社會所發(fā)揮的作用與影響之大。

相傳他有弟子三千,賢弟子七十二人,曾帶領(lǐng)部分弟子周游列國。孔子的思想對后世產(chǎn)生了極其深遠(yuǎn)的影響。孔子和戰(zhàn)國時期儒家代表人物之一的孟子,被后世稱為“孔孟”。孔孟兩者思想的結(jié)合,形成了儒家思想中的“孔孟之道”。

《論語》進(jìn)入經(jīng)書之列是在唐代。“到唐代,禮有《周禮》《儀禮》《禮記》,春秋有《左傳》《公羊》《谷梁》,加上《論語》《爾雅》《孝經(jīng)》,這樣是十三經(jīng)。”

宋儒朱熹將《論語》與《中庸》《孟子》《大學(xué)》合稱“四書”又與《詩經(jīng)》《尚書》《禮記》《周易》《春秋》(簡稱為“詩、書、禮、易、春秋”)并稱為“四書五經(jīng)”。

《論語》特點(diǎn)

現(xiàn)存《論語》20篇,492章,其中記錄孔子與弟子及時人談?wù)撝Z約444章,記孔門弟子相互談?wù)撝Z48章。《論語》多為語錄,但都辭約義富,有些語句、篇章形象生動。孔子曾問禮于老子,圣人很謙虛的求教。

孔子是《論語》描述的中心,“夫子風(fēng)采,溢于格言”(《文心雕龍征圣》);書中不僅有關(guān)于他的儀態(tài)舉止的靜態(tài)描寫,而且有關(guān)于他的個性氣質(zhì)的傳神刻畫。此外,圍繞孔子這一中心,《論語》還成功地刻畫了一些孔門弟子的形象。如子路的率直魯莽,顏回的溫雅賢良,子貢的聰穎善辯,曾皙的瀟灑脫俗等等,都稱得上個性鮮明,能給人留下深刻印象。孔子因材施教,對于不同的對象,考慮其不同的素質(zhì)、優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)、進(jìn)德修業(yè)的具體情況,給予不同的教誨。表現(xiàn)了誨人不倦的可貴精神。據(jù)《顏淵》記載,同是弟子問仁,孔子有不同的回答,答顏淵“克己復(fù)禮為仁”(為仁的表現(xiàn)之一為克己復(fù)禮,有所不為);答仲弓“己所不欲,勿施于人”,(就己與人之間的關(guān)系,以欲施做答,欲是個人的主觀能動性之取舍,施是個人主觀能動性的實(shí)踐,用好心壞心來說,要防止好心辦壞事,就要慎施。)答司馬牛“仁者其言也讱”。顏淵學(xué)養(yǎng)高深,故答以“仁”學(xué)綱領(lǐng),對仲弓和司馬牛則答以細(xì)目。又如,”孔子答子路:“又父兄在,如之何其聞斯行之!”因?yàn)?ldquo;由也兼人,故退之。”答冉有:“聞斯行之。”因?yàn)?ldquo;求也退,故進(jìn)之。”這不僅是因材施教教育方法的問題,其中還飽含孔子對弟子的高度的責(zé)任心!

《論語》研究成果

自漢代以來,便有不少人注解《論語》。它與《孝經(jīng)》是漢初學(xué)習(xí)者必讀之書,是漢人啟蒙書的一種。漢朝人所注釋的《論語》,基本上全部亡佚,今日所殘存的,以鄭玄(127—200),《后漢書》有傳)注為較多,因?yàn)槎鼗秃腿毡景l(fā)現(xiàn)了一些唐寫本的殘卷。估計(jì)十存六七;其他各家,在何晏(190—249年)《論語集解》以后,就多半只存于《論語集解》中。《十三經(jīng)注疏·論語注疏》就是用的何晏《集解》,宋人邢昺(932—1010年,《宋史》有傳)的《疏》。至于何晏、邢昺前后還有不少專注《論語》的書,可以參看清人朱彝尊(1629—1709年),《清史稿》有傳)《經(jīng)義考》,紀(jì)盷(1724—1805年)等的《四庫全書總目提要》以及唐陸德明(550左右—630年左右)。《新唐書》對他的生卒年并沒有明確記載,此由《冊府元龜》卷九十七推而估計(jì)之)《經(jīng)典釋文序錄》和吳檢齋(承仕)師的《疏證》。

關(guān)于《論語》的書,真是汗牛充棟,舉不勝舉。讀者如果認(rèn)為看了《論語譯注》還有進(jìn)一步研究的必要,可以再看下列幾種書:

1、《論語注疏》——即何晏集解、邢昺疏,在《十三經(jīng)注疏》中,除武英殿本外,其他各本多沿襲阮元南昌刻本,因它有《校勘記》,可以參考,基本文文字出現(xiàn)于《校勘記》的,便在那文字句右側(cè)用小圈作標(biāo)識,便于查考,非今人之注疏可比。

2、《論語集注》——宋朱熹(1130—1200年)從《禮記》中抽出《大學(xué)》和《中庸》,合《論語》、《孟子》為《四書》,自己用很大功力做《集注》。固然有很多封建道德迂腐之論,朱熹本人也是個客觀唯心主義者。但一則自明朝以至清末,科舉考試,題目都從《四書》中出,所做文章的義理,也不能違背朱熹的見解,這叫做“代圣人立言”,影響很大。二則朱熹對于《論語》,不但講“義理”,也注意訓(xùn)詁。所以這書是論語注疏中的重中之重,非今人之注疏可比。

3、劉寶楠(1791—1855年)《論語正義》——清代的儒生大多不滿意于唐、宋人的注疏,所以陳奐(1786—1863年)作《毛詩傳疏》,焦循(1763—1820年)作《孟子正義》。劉寶楠便依焦循作《孟子正義》之法,作《論語正義》,因病而停筆,由他的兒子劉恭冕(1821—1880年)繼續(xù)寫定。所以這書實(shí)際是劉寶楠父子二人所共著。征引廣博,折中大體恰當(dāng)。只因?qū)W問日益進(jìn)展,當(dāng)日的好書,今天便函可以指出不少缺點(diǎn),但參考價值仍然不少。

4、程樹德《論語集釋》。

5、楊樹達(dá)(1885—1956年),《論語疏證》。這書把三國以前所有征引《論語》或者和《論語》的有關(guān)資料都依《論語》原文疏列,有時出己意,加案語。值得參考。

6、錢遜《論語淺解》。

7、馮夢龍《論語指月》[9] 。

8、敦煌版《論語注》,非今人之注疏可比。

9、錢穆《論語文解》《論語新解》九州出版社,聯(lián)經(jīng)出版公司。

論語讀后感1000字(一)

論語,是記錄圣人孔子的言行的書。讀了之后,你可以感受到孔子的政治思想和抱負(fù),他的很多高尚品德是當(dāng)今很少人有的。他不僅教會人們應(yīng)該如何接物待事,而且十分嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)范自己,以行動來做出表率。他之所以被后人成為圣人,就是因?yàn)樗谄匠I钪械囊稽c(diǎn)一滴,累積成了我們寶貴的精神財(cái)富,給我們的思想帶來了無窮的寶藏。

讀了論語通譯,雖然不能看了古文就知道如何翻譯成現(xiàn)代文,但是在注釋的幫助下也能明白孔子所想告訴我們的。覺得十分感慨,孔子在那時就能明白的這些道理,為什么那么多的人到現(xiàn)在都還不明白。

我印象最深的就是《學(xué)而篇第一》了。“子曰:不患人之不己知,患不知人也。”這句話翻譯過來就是:不擔(dān)心別人不了解自己,只憂慮自己不理解別人。是啊,現(xiàn)實(shí)生活中,人人都需要理解,個個都渴望理解。人們視理解為溝通感情的紐帶和聯(lián)系心靈的橋梁。大家都希望人與人的相處應(yīng)該多一點(diǎn)寬容和尊重,多一點(diǎn)容忍和諒解。但是,世界何其大,人生何其復(fù)雜。若時時都想得到別人的理解,恐怕是不可能吧。因?yàn)椋松鷽]有相同的路,每個人都不一樣,兩個思想志趣不同的人對待同一件事,兩種價值取向相異的人看待同一個問題,要彼此理解不是強(qiáng)人所難嗎?人不是從一個模子里造就出來的,你有另人頭痛的事,我也有。我們彼此都渴望理解,可又用自己的要求去看別人,去苛求別人,于是我們之間有了“墻”,于是你苦惱,我也苦惱。可是,人們有沒有想過,許許多多的小事,為什么一定要他人明白,一定要他人理解?其實(shí),面對種種的不理解,只要我們給他一個微笑,用寬闊的胸懷去面對,不被理解又何妨?

商鞅是行變法,落得“五馬分尸”的結(jié)局;達(dá)爾文在說物種進(jìn)化的時候被人們罵成瘋子;助人為樂的雷峰經(jīng)常被人嘲笑,他們這些舉動,又有誰能理解?如果他們一味的追求理解,又怎么捍衛(wèi)真理?他們最初不被接受,是因?yàn)樗麄兊淖非笞咴诹藭r代的前列;他們最終名垂青史,是因?yàn)樗麄兏矣谠诓焕斫獾哪抗庵邪菏紫蚯啊T诂F(xiàn)實(shí)中,有多少人能明白“理解”這個東西。他們可以追求別人的理解,以別人的議論為自己的主題,以別人的言談作為自己追求的目標(biāo),以別人的反應(yīng)來調(diào)整自己的行為方式,甚至要去討好別人,為了所謂的理解,寫了一些優(yōu)柔寡斷毫無逐漸的可笑人生。他們真的知道理解嗎,他們覺得他們真的是在理解別人,并換取別人的理解嗎,不是這樣的。

理解不僅僅只是你需要別人來理解你,根本就不是同路人為什么要逼迫別人理解你,難道是為了得到別人的同情和憐憫?這樣作難道不會太悲哀了嗎?于是,終日沉浸在觀察別人對自己的態(tài)度之中,優(yōu)柔寡斷,碌碌無為。不再努力改造自己的生活,不再努力實(shí)現(xiàn)自己的價值,卻只是追求理解。理解不是牽強(qiáng)的,是需要別人有和你相同的東西然后互相共鳴而產(chǎn)生的。就算不被理解,又有什么關(guān)系,只要我們能在某些方面理解了別人,想必別人也一定能理解你的吧。孔子很早就這么說過了,不擔(dān)心別人呢不了解自己,只憂慮自己不理解別人。

大千世界,蕓蕓眾生,人不光為理解而活!

“理解萬歲”?

不被理解又有何妨。

論語讀后感1000字(二)

自古就有一部《論語》治天下之說,對于這種說法以前也只是聽說而已。當(dāng)從電視上看到于丹講《論語》時,立刻被她那淺顯而又富有哲理的語言所吸引。電視上的講座幾乎完整的看了下來,隨后又買來書仔細(xì)地閱讀。之后才知道,平時常常用以提醒學(xué)生的幾句“格言”原來是出自《論語》,如:“學(xué)而時習(xí)之”、“溫故而知新”、“三人行,必有我?guī)?rdquo;等等。于丹通過白語化的語言,用許多淺顯的故事,而使《論語》變得懂俗易懂,看起來很樸素的語言,但在原則中透著一些變通,更簡單的說:它告訴我們的是為人處世的原則。在今天這個日新月異,競爭激烈的社會中,現(xiàn)實(shí)生活中的處處不合時宜,讓每個人都難免會感到有缺憾事和不如意感,也許我們無力去改變事實(shí),而通過《論語》的解讀,可以改變我們看待這些事情的態(tài)度,告訴我們?nèi)绾斡闷胶偷男膽B(tài)來對待生活之中的缺憾和苦難,如何在工作中把這種缺憾轉(zhuǎn)化為動力和力量,把工作做得更好更實(shí)。孔子說:“不怨天,不尤人,”因?yàn)樵诳鬃涌磥恚粋€人內(nèi)心的完善,合乎大道的追求,比你要求這個社會應(yīng)該如何如何,要求別人應(yīng)該怎樣怎樣,都要重要的得多。人生百年,孰能無憾?人這一生中總會遇到這樣那樣不如意的事情。人首先要能夠正確面對人生的遺憾,要在最短的時間內(nèi)接受下來,不要糾纏在里面,一遍一遍地問天問地,這樣只能加重你的苦痛,還要盡可能地用自己所可以做的事情去彌補(bǔ)這個遺憾。

修身、齊家、治國、平天下,這是我們中國人傳統(tǒng)的道德理想,在《論語》中孔子談理想時,并不認(rèn)為志向越高遠(yuǎn)就越好,真正重要的是一個人的內(nèi)心定力與信念。無論你的理想是大是小,實(shí)現(xiàn)所有理想的基礎(chǔ),在于找到內(nèi)心的真正感受,一個人的內(nèi)心的感受永遠(yuǎn)比他外在的業(yè)績更加重要。“吾與點(diǎn)也!”的故事所闡述的正是這個道理。

人們常說,在家靠父母,出門靠朋友,社會環(huán)境中朋友是最重要的,從你的朋友身上可以照見自己的影子,其實(shí)物以類聚,人以群分,朋友也如此,從身邊朋友的身上也可以直接的反映出你是一個什么樣的人,好的朋友如一本好書,他可以打開整個你的世界,讓你接觸到外面的精彩。孔子說,這個世界上對自己有幫助的朋友有三種,即所謂“益者三友”,是友直、友諒、友多聞。

無論是孔子的《論語》還是于丹的讀后感,都說做人的境界,君子是大家心目中理想的人格標(biāo)準(zhǔn),君子的力量始于人格與內(nèi)心。如果一個人在當(dāng)今的社會中,反省自己的行為,而能夠不后悔、不愧疚,要使自己做過的每件事都禁得住推敲,實(shí)在是極不容易的事情。我們無法左右外在的世界,只有讓自己的內(nèi)心選擇能力強(qiáng)大,明白如何取舍,一個人內(nèi)心對自己要求嚴(yán)格一點(diǎn),對別人就會厚道一點(diǎn),平時大家老說做人要厚道,厚道并不是窩囊,而是他可以包容和悲憫別人的過錯,可以設(shè)身處地站在別人的立場上想問題,因此只有給予才會帶給你最終的歡愉,不是說:贈人玫瑰,手有余香嘛!做人無論成功與否,能做到“不怨天,不尤人”才是君子之度。做一個最好的你自己,按照自己的社會定位,從身邊做起,讓自己成為內(nèi)心完善的人。

論語是道德與智慧的凝結(jié),它是一個循循善誘的教師,又是一個正直、坦率、寬容的友人,由它可以映射著我們的道德情操、品性修養(yǎng)的鏡子,讓我們在生活中找準(zhǔn)自己的方向。我想無論是古賢圣人還是于丹所想表達(dá)的意義在于,以簡約的語言點(diǎn)出人生大道,讓后世的子孫一一去實(shí)踐,讓那種古典的精神力量在現(xiàn)代的規(guī)則下融合成為一種有效的成分,讓我們每一個人真正建立起有效率、有價值的人生,這大概就是《于丹論語讀后感》所給予我們的終極意義吧!

論語名句有哪些?論語經(jīng)典名句推薦

1、德不孤,必有鄰。——<論語·里仁>

2、君子食無求飽,居無求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可謂好學(xué)也已。——<論語·學(xué)而>

3、不患人之不己知,患不知人也。——<論語·學(xué)而>

4、子謂——<韶>:“盡善矣,盡美矣。”——<論語·八佾>(盡善盡美)

5、己所不欲,勿施于人。——<論語·顏淵>

6、過而不改,是謂過已。——<論語·衛(wèi)靈公>

7、發(fā)奮忘食,樂以忘憂,不知老之將至云爾。——<論語·述而>

8、三軍可奪帥也,匹夫不可奪志也。——<論語·子罕>

9、知者樂水,仁者樂山。知者動,仁者靜。知者樂仁者壽。——<論語·雍也>

10、巧言令色,鮮矣仁。——<論語·學(xué)而>

11、見賢思齊焉,見不賢而內(nèi)自省也。——<論語·里仁>

12、君子坦蕩蕩,小人長戚戚。——<論語·述而>

13、君子不可小知而可大受也,小人不可大受而可小知也。——<論語·衛(wèi)靈公>

14、自古皆有死,民無信不立。——<論語·顏淵>

15、文質(zhì)彬彬,然后君子。——<論語·雍也>

16、不在其位,不謀其政。——<論語·泰伯>

17、君子不以言舉人,不以人廢言。——<論語·衛(wèi)靈公>

18、益者三友:友直、友諒、友多聞。——<論語·季氏>

19、君子喻于義,小人喻于利。——<論語·里仁>

20、君子不器。——<論語·為政>

21、知者不惑,仁者不憂,勇者不懼。——<論語·子罕>

22、古之學(xué)者為己(所謂為己之學(xué)),今之學(xué)者為人。——<論語·憲問>

23、見義不為,無勇也。——<論語·為政>

24、歲寒,然后知松柏之后凋也。——<論語·子罕>

25、孝弟(tì悌)也者,其為仁之本與。——<論語·學(xué)而>

26、溫故而知新,可以為師矣。——<論語·為政>(溫故知新)

27、朝聞道,夕死可矣。——<論語·里仁>

28、吾日三省吾身:為人謀而不忠乎?與朋友交而不信乎?傳不習(xí)乎?——<論語·學(xué)而>

29、名不正,則言不順;言不順,則事不成。——<論語·子路>

30、人而無信,不知其可也。——<論語·為政>

31、躬自厚而薄責(zé)于人,則遠(yuǎn)怨矣。——<論語·憲問>

32、學(xué)而時習(xí)之,不亦說乎?有朋自遠(yuǎn)方來,不亦樂乎?人不知而不慍,不亦君子乎?——<論語·學(xué)而>

33、過也,人皆見之;更也,人皆仰之。——<論語·子張>

34、其身正,不令而行;其身不正,雖令不從。——<論語·子路>

35、吾十有五而志于學(xué),三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而從心所欲,不逾距。——<論語·為政>

36、往者不可諫,來者猶可追。——<論語·微子>

37、不憤不啟,不悱不發(fā);舉一隅不以三隅反,則不復(fù)也。——<論語·述而>(舉一反三)

38、知之者不如好之者,好之者不如樂之者。——<論語·雍也>

39、不患寡而患不均,不患貧而患不安。——<論語·季氏>

40、工欲善其事,必先利其器。——<論語·衛(wèi)靈公>

41、當(dāng)仁不讓于師。——<論語·衛(wèi)靈公>

42、無欲速,無見小利。欲速則不達(dá),見小利則大事不成。——<論語·子路>

43、學(xué)而不思則罔,思而不學(xué)則殆。——<論語·為政>

44、知之為知之,不知為不知,是知也。——<論語·為政>

45、君子成人之美,不成人之惡。——<論語·顏淵>

46、不義而富且貴,于我如浮云。——<論語·述而>

47、士不可以不弘毅,任重而道遠(yuǎn)。——<論語·泰伯>

48、己欲立而立人,己欲達(dá)而達(dá)人。——<論語·雍也>

49、仁遠(yuǎn)乎哉?我欲仁,斯仁至矣——<論語·述而>

50、志士仁人,無求生以害仁,有殺生以成仁。——<論語·衛(wèi)靈公>(殺身成仁)

51、君子不重則不威,學(xué)則不固。主忠信。無友不如己者,過則勿憚改。——<論語·學(xué)而>