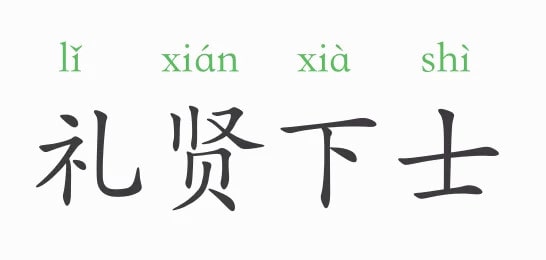

意思是指對賢者以禮相待;對學(xué)者非常尊敬。

近義詞:彬彬有禮、以禮待人

反義詞:居高臨下、盛氣凌人

出處

《宋書·江夏文獻王義恭傳》:“禮賢下士,圣人垂訓(xùn);驕多矜尚,先哲所去。”

譯文:

《宋書·江夏文獻王義恭傳》:“對有才有德的人以禮相待,不計自己的身分去結(jié)交,這是圣人所教導(dǎo)的:驕傲自滿,無理于人前,這是先代的哲人所鄙棄的。”

齊桓公是春秋時期齊國國君,他求賢若渴,禮賢下士,賢能為之用。他改革齊政,使國富兵強。這些就是他能成為春秋時期的第一個霸主的原因。

當(dāng)時齊國有一個賢士叫稷(jì),頗有才能。齊桓公想見一見這個叫稷的賢士。但是每次召見稷時,稷總是托故不見,跟隨桓公的人就說:“主公,您貴為萬乘之主,他是個布衣百姓,既然未見他,也就算了吧。”

齊桓公卻不以為然,并且非常有耐心的說:“我們不能這樣認(rèn)為,一般賢士傲視爵祿富貴,才會輕視君主,如果其君主傲視霸主也就會輕視賢士。縱有賢土傲視爵祿,我哪里又敢傲視霸主呢?”這一天,齊桓公接連五次前去拜見,才得以見到小臣稷。

一年,齊國和莒國關(guān)系鬧僵,莒國是一個很小的諸侯國,齊桓公決定要給莒國一點顏色瞧瞧。于是召集管仲,與管仲在商討要征伐莒國的事,還沒行動,已在外面?zhèn)鏖_。

桓公氣憤地對管仲說:“我與仲父閉門謀劃伐莒,沒有行動就傳聞于外,這是什么原因?”

管仲曰:“宮中必有圣人。”桓公尋思了一下,說:“是的,白天雇來干事的人中,有一個拿拓杵春米,眼睛向上看的,一定是他吧?”

那人叫東郭郵,等他來到齊桓公跟前,桓公把他請到上位坐下,詢問他說:“你是說出我要伐莒的嗎?”

東郭郵果敢地說:“是的,是我。”桓公說:“我密謀欲伐莒,而您卻言伐莒,是何原因?”

東郭郵回答:“我聽說過,君子善于謀劃,而小人善于推測。這是我推測出來的。”

桓公又問:“你是如何推測出的?”東郭郵說:“我聽說君子有三種表情,悠悠欣喜是慶典的表情,憂郁清冷是服喪的表情,紅光滿面是打仗的表情。白天我看見君主在臺上坐著紅光滿面,精神煥發(fā),是打仗的表示,君王唏吁長出氣卻沒有聲,看口型應(yīng)是言莒國,君主舉起手遠旨,也是指向著莒國的方向,我私下認(rèn)為小諸侯國中不服君主的只有莒國,因此,我斷定你是在謀劃伐莒。”桓公聽言欣喜他說:“好!你從細微的表情和動作上斷定大事,了不起!我要同你共謀事。”

不久,齊桓公就提拔了東郭郵,委以重任。總上所述,正是齊桓公禮賢下士,選賢任能,才為其霸業(yè)蓄備了大量的有用人才。

仁兄禮賢下士,結(jié)納豪杰,名聞寰(huán)海,誰不欽敬!

我今天看見了一位禮賢下士的大人先生,在今世只怕是要算絕少的了。